新京報訊(記者劉臻)9月20日,由中國國家話劇院出品、演出,青年導演創作扶持計劃第一季優選劇目,張肖導演作品《薊州疑云》,經過一年的打磨與提高,從小劇場版升級為大劇場版,在中國國家話劇院大劇場迎來首輪演出。

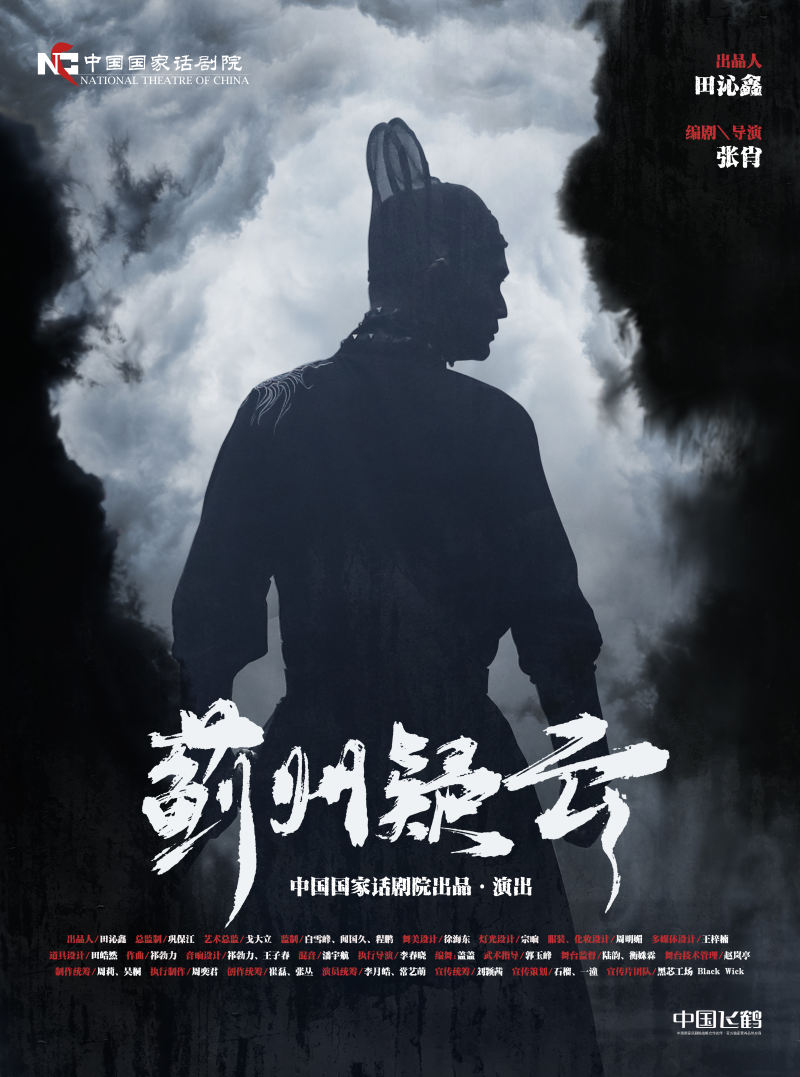

演出海報。

該劇以《水滸傳》第44回至46回“楊雄石秀上梁山”的故事為基礎進行改編與重構。通過解讀人物,重塑經典,女性視角與男性視角交相對望,試圖以更平等的方式照見自我。導演直言他并不強迫觀眾接受某種定義,他希望在劇場里回歸到最初的觀演關系,首先要觀眾看得開心。在《薊州疑云》的世界里,導演張肖試圖開啟一場現代感的游戲。施耐庵作為游戲的引領者,帶觀眾進入這場游戲,不斷地移情、懷疑,在煙幕彈中尋找殺人兇手。游戲的扮演者是演員,但游戲的參與者卻是觀眾,在不斷變換的矛盾與對抗中,觀眾與演員將共同完成這場探尋真相的比賽。

游戲的扮演者是演員,但游戲的參與者卻是觀眾。

在舞美設計的構思中,張肖導演希望能將中國傳統文化的美學觀念與當代藝術美學相結合,用當代手段完成對古典文學的現代化創作,將小劇場版《薊州疑云》相對空闊的舞臺空間立體化,在大劇場的演繹中加入了二層結構,融入了紗幕的色彩渲染和對稱美感,進行舞美立體維度審美的融合與升級。同時,原創音樂是該劇的一大亮點,作曲祁勃力結合中國傳統五聲調式和西洋自然大小調式,將不同地域和時代的樂器及音樂元素融合而作,同時從演員的表演中汲取靈感,創作出了兼具融合性和傳唱性的原創音樂,以電子樂隊現場表演的方式,給觀眾帶來耳目一新的視聽體驗。

在大劇場的演繹中加入了二層結構,融入了紗幕的色彩渲染和對稱美感。

年輕的人物、年輕的演員、年輕的臺詞、年輕的表演,循著“戲劇一定要比生活快一點”的創作理念,《薊州疑云》的舞臺上,充斥著戲劇人的能量與活力。中國國家話劇院演員張若塵對于他飾演的施耐庵,在起初便做了很多功課了解歷史中施耐庵的人物形象;然而記載中的施耐庵并沒有清晰的形象,這反而給張若塵帶來了創造的空間。演員劉昊選擇不定義他所飾演的角色張保,而將其形象的多面性作為預期之外的驚喜看待;潘巧云的飾演者于華從角色中找到了自己和角色相通之處——“不愿被世俗標準裹挾”“勇于做自己”。

作曲祁勃力結合中國傳統五聲調式和西洋自然大小調式,將不同地域和時代的樂器及音樂元素融合。

首次登上話劇舞臺的新生代演員王子奇、張小婉、趙小童、再度回歸話劇舞臺的青年演員彩旗、跨界出演的中國嗩吶演奏者閆永強,以及國家話劇院、活躍在當代戲劇舞臺上的青年演員們。劇中人物各異,但經過演員在排練期間和角色的碰撞與相處,每個角色都有著處于時代的身不由己,又獨立于時代而存在的個人魅力。

記者劉臻

編輯吳龍珍

校對李立軍