王印。 受訪者供圖

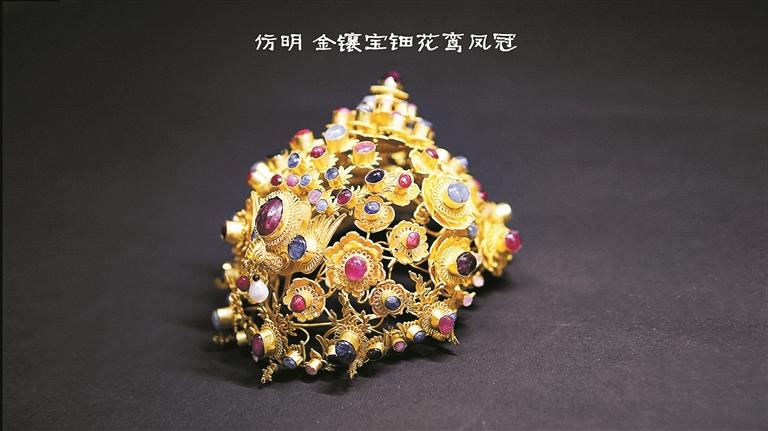

金銀細工鳳冠。

深圳商報記者 涂競玉

“金絡擎雕去,鸞環拾翠來”,杜牧的這句詩,說的就是金銀細工這一項非遺技藝。金銀細工制作技藝是一門制作金銀器物的傳統工藝,使得造出的金銀器物更加流光溢彩。第十九屆文博會上,江蘇企業東海縣大運石文化發展有限公司將金銀細工相關作品帶到了現場,帶領觀眾走進金銀細工的“流金世界”。

記者在展會現場看到,芭蕉花掐絲琺瑯圓盤,工藝精致細膩,采用宮廷技藝高溫掐絲琺瑯制作,通過800度高溫多次燒制而成,最終成為寶石般剔透的質感。木紋金急須壺,通過使用鉆削或敲花、壓片等工藝方式而展現出不同紋樣效果,以此探案木紋金屬中的紋理之美,盡顯自然之態。長菱形珍珠掐絲耳飾,采用掐絲琺瑯技法,運用包邊鑲的方式進行鑲嵌,上端部分的類水滴形與下端部分的珍珠形成呼應,佩戴效果大氣靈動。

據展區現場負責人介紹,金銀細工作品相比其他工藝制作水平要求更高,不僅要具備專業的設計功底,還要掌握鑄造、焊接等多種工藝技術。根據制品的不同,或經過裁片、打磨、煅燒、切料、鍛打、扭轉、打形、雕形一系列工序,或采用繪圖、雕塑、翻模、拼裝、焊接、灌膠、繪鏨、表面處理、景泰藍、鑲嵌、裝配等精細工藝,凝聚“體力”與“耐力”,最終每一件作品呈現的效果都是獨一無二的,總體上呈現出“清秀典雅、精湛細膩、雅俗兼備、剛柔并濟”的獨特風格。

金銀細工制作技藝歷史悠久、藝種繁多,相關作品精美絕倫,蘊涵了中華民族獨特智慧,是歷代金銀工匠高超技藝和智慧的結晶,在世界上享有盛譽。

東海縣大運石文化發展有限公司負責人王印堅持以最樸實的手作方式,傳承東方文化。以東海縣大運石文化發展有限公司為代表的連云港非遺工坊,作為傳統文化和現代生活的連接點,積極探索“非遺進社區”“非遺+課堂”等多種創新模式,讓非遺煥發新光彩。