無論是《鐵扇公主》《大鬧天宮》《哪吒鬧海》等早期作品,還是《長安三萬里》《雄獅少年》《中國奇譚》等近年佳作……自上世紀20年代誕生的中國動畫,始終在積極主動嘗試從傳統文化中尋找靈感,不斷深挖中國歷史和經典民間故事,摸索出以中國文化為靈感源泉、以中國元素為設計風格、以中國精神為實質內涵的發展之路。

近日,在首屆中國(北京)動畫周舉辦的學術交流論壇上,與會嘉賓以“創新發展:傳承傳統文化與推進文化創新”為主題,共論文化繁榮發展、文化強國建設,在見證中華文化魅力的同時,也讓更多人看到了——中國動畫大有可為。

從傳統文化中汲取“養料”

時代日新,底蘊長存。從片片甲骨到浩瀚典籍,從燦若繁星的唐詩宋詞到遍布神州的民俗非遺,博大精深的中華文明在時代發展中歷久彌新。“中國擁有5000多年的文明史,光輝燦爛的傳統文化為動畫創作提供了豐富的素材。”在北京市廣播電視局副局長余雷看來,中國動畫人要傳承中華優秀文化,更要繼承動畫先輩們的匠人精神,始終用心用情用功深入研究傳統文化的創新表達,促使中國古老的哲學思想、美學觀念、道德規范與時代價值產生共鳴。“在守正中前行,在前行中創新,文明傳承才會綿延不絕,枝繁葉茂。我們要深入學習貫徹習近平總書記在文化傳承發展座談會上的重要講話精神,不斷探索傳統文化的現代表達方式,以優秀作品書寫北京大視聽動畫篇章,為扎實推進中華民族現代文明和社會主義文化強國建設貢獻中國的動畫力量。”

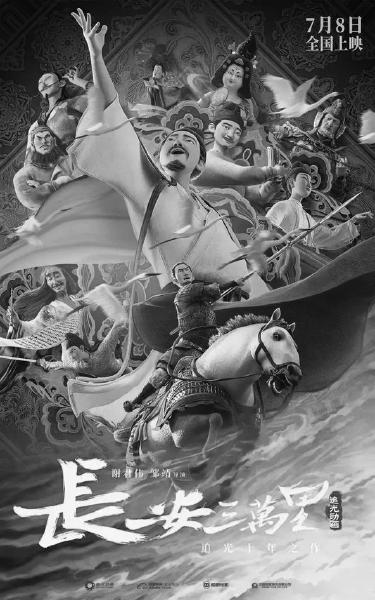

《將進酒》《燕歌行》《登鸛雀樓》……當一首首耳熟能詳的古詩“走”出書本,當藏在記憶里的唐風詩韻以動漫形式呈現出來,火“出圈”的《長安三萬里》很自然地引發觀眾的情感共鳴。對此,追光動畫聯合創始人、總裁于洲闡釋道:“我們仰望千百年來中國文化中廣為尊崇的閃光人物和經典作品,在尊重歷史的基礎上,用具有高度藝術表現力的動畫電影形式,向當下觀眾講述他們的故事,傳承和展現中國文化在當代的自信和力量。”他表示,通過創作《長安三萬里》,團隊有了非常大的收獲。

“年輕人是電影消費的主力,中國電影市場觀眾整體結構年輕化,應從強刺激、強共鳴、強共情三個維度開發電影內容。”廣州易動文化傳播有限公司首席執行官,《雄獅少年》動畫大電影出品人、制片人程海明提出,動畫電影要在設計上滿足觀眾娛樂性的需求,在事件上展現與觀眾休戚相關的情景,在情感上打動觀眾的內心。舞獅是國家級非物質文化遺產之一,《雄獅少年》正是延續優秀國產動漫的國風基因,把國粹中的醒獅文化融入到少年追夢的故事里,讓觀眾跟隨主人公一路創造奇跡,感受傳統文化的獨特魅力,合理運用三個維度讓電影獲得好評。

《百變馬丁》則以經典IP“馬丁”與中華傳統文化結合的方式開展教育類活動,寓教于樂,讓學生更好地了解和欣賞傳統文化,培養他們的文化認同感和跨文化理解能力,同時,促進傳統文化的傳承和發展。據動畫電影《百變馬丁:怪獸大作戰》制片人章義苓介紹,從2020年開始,就籌備制作了118集《百變馬丁我愛古詩詞》,“我們用飛花令、燈謎的形式,讓小朋友在馬丁帶領下了解詩詞的同時也有一個輸入輸出的過程”。在此基礎上,與中少總社合作推出《百變馬丁陪孩子寫古詩詞》圖書,“依托于此,我們編排了相關課程進入校園,讓孩子們在學故事、寫故事的過程中了解中國傳統文化,也獲得了很多學校的好評。目前,全國有兩萬所學校在運用我們的課程”。

緊跟時代發展主題

動畫藝術創作要始終堅持與時代同步,與人民同發展,創作生產反映時代主題的動畫作品,讓少年兒童耳濡目染時代旋律。于是,像《幸福路上》《逐夢未來》《冰雪冬奧村》等一批關注脫貧攻堅、時代發展等主題的動畫作品不斷涌現,以兒童視角弘揚時代精神。

“我們要不斷挖掘身邊人、身邊事、身邊情,加強現實主義動畫創作,畫出更多叫得響、留得下的精品力作。”余雷呼吁道,動畫從業者要緊跟社會發展,用精品佳作記錄時代。

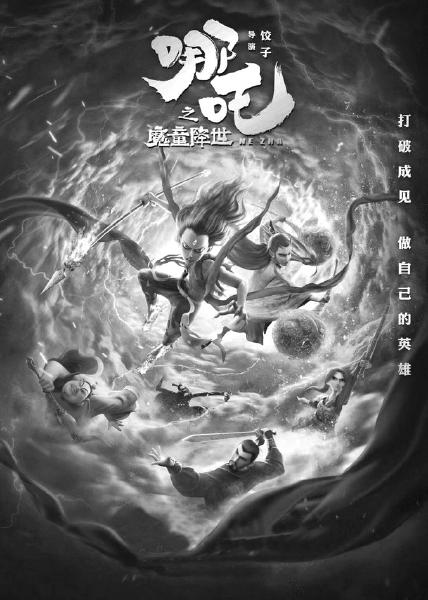

從“英雄歸來”的“大圣”,到“時代逆行者”的“大護法”,再到“逆天改命”的“哪吒”,以及沒有鎧甲披身的“小丑英雄南河”,光線傳媒彩條屋影業推出的動畫電影敘述主角,逐漸從大家熟悉的神話宇宙里的英雄,到越來越接近現實生活的普通人,“英雄可能出自我們自己,甚至是身邊的每一個人”。彩條屋首席執行官王競表示:“大家可以看到從‘大圣’到‘南河’,我們在做一種探索,希望我們的英雄、我們的故事,跟每一位觀眾都息息相關。這讓我想到一句話,‘任何人都可以成為英雄,哪怕是做了某一件小事的普通人’。”

在王競看來,動畫電影一定要制作出大家喜歡且有共鳴的角色。“要建立生動、鮮活的角色,讓大家看了我們的電影作品之后能夠喜歡上甚至愛上這個電影角色。”她以《茶啊二中》為例說道,很多觀眾看完這部電影后反饋,對于差生王強以及刀子嘴豆腐心的史妙娜老師印象深刻。“看似講的是一件非常小的事情,這件事情可能是大家在學校都會碰到,都會覺得毫不起眼,但是我們用跌宕起伏的故事讓這件小事變成了讓大家笑出聲的喜劇內容,讓這顆小小的米粒爆炸成了爆米花。”

以融合創新引領發展

動畫發展與科技進步息息相關,中國動畫工作者一直致力于將剪紙、年畫、皮影、木偶、水墨、戲曲、民樂等多種藝術類型與現代科技深度融合,于是,我們欣喜地看到了8K水墨動畫《秋實》《立秋》在國際舞臺上再獲觀眾,磚雕動畫《囍廂記》在持續創作研發。

十月文化副總裁、《西游記之大圣歸來》監制、《深海》執行導演金大勇結合《深海》的創作過程表示,二維化的角色表演,讓角色更加豐富;真實的攝影手法,拉近了電影與觀眾的距離,希望大家融入情緒中;全新的粒子水墨技術,融合上百種色彩的水墨國畫作為美術概念,打造出了充滿想象力的電影畫面。“動畫從業者要在制作中追求極致,不斷創新技術,在作品中融合中華優秀傳統文化,展現動畫創作者對傳承傳統文化與推進文化創新的思考。”

王競認為,創新涉及兩方面,一方面是內容上的創新,一方面是技術上的創新。光線傳媒彩條屋從《哪吒之魔童降世》到《深海》,再到《茶啊二中》,一直在做動畫表演方面的技術創新,例如《茶啊二中》兩位主角通過身體互換,實現了四套表演。

程海明提到,《雄獅少年》作為現實主義題材,沒有毀天滅地的情感表達和強烈的動作戲,要如何給觀眾感官刺激呢?就是靠逼真的寫實場景與追求完美的技術設計,尤其是技術設計,“大家在看電影時,對主人公及獅頭的毛發印象很深刻。當時為了達到震撼的場景設計效果,一度把為我們提供渲染服務的工廠機器給燒了”。

結合近些年對教育的探索,章義苓介紹,他們創立了“百變馬丁動畫夢工廠我是大導演”課程和實踐活動,以兒童為受眾,結合傳統文化與“劇本殺”、沉浸式互動劇、密室逃脫等方式,讓孩子在玩的過程中能夠學習到很多大師的藝術文化,了解到傳統文化中的精湛故事,通過這些活動加深他們對文化的了解和接受。

用好動畫藝術這座橋梁

事實上,動畫也是國際交流的最佳載體之一。如《無敵陸戰隊》《錫蘭王子東行記》等作品在多個國家和地區熱播,彰顯出我們堅定的文化自信和開放包容的處事智慧。正如余雷所說:“我們要用好動畫藝術這座橋梁,深耕民族動畫創作道路,用好作品向世界展現可敬、可愛、可信的新時代中國形象。”

今年5月26日,日文版《雄獅少年》在日本近百家影院上映,以新海誠為代表的很多導演、編劇都寫了熱情洋溢的推特影評,推薦大家去看這部影片。對此,程海明頗有感觸地說道:“我們這樣一部沒有IP、沒有流量、沒有大咖的‘三無’產品,過去兩年拿了很多國內國外的獎項和榮譽,這一點讓我們很自豪。”

據于洲介紹,日文版《白蛇:緣起》2021年上映,當年在日本觀眾評選最受歡迎的動畫電影中位列第二,第三位是《鬼滅之刃》,“這讓我們看到中國的電影在海外是有非常大的受眾群體的”。而之后賣給奈飛的《白蛇2:青蛇劫起》,播放量超過1000萬個小時,“保守估計至少有三四千萬的海外觀眾已經看過這部作品”。

“我們依然會著力于全民性IP、系列化的作品,我們依然會嘗試做動畫行業里有標桿性質的作品。”王競表示,像大家熟知的《哪吒2》《姜子牙2》《大魚海棠2》,彩條屋上映過的系列化作品依然會去堅持,也絕不會放棄開拓像《茶啊二中》《深海》這種具有原創性,或者像《大護法》這種具有探索性和實驗性的作品。“在我們看來,探索動畫電影的多樣性,不僅要把它放在規劃里,更要從每年上映的每一部作品里開始,從我們自己身邊的故事開始。我們希望帶著合作的導演和公司去開創動畫電影的更多可能性,去帶領中國文化能夠走出去。”

“拍電影是為了傳達世界的美,傳達世界里未被察覺的美,我想用這樣的眼光去看世界。”宮崎駿的這番話道出了電影從業者的初心與使命。從我國第一部動畫片誕生到現在,還有許多優秀的動畫作品,兼顧著傳承使命和教育意義。在國家大力弘揚優秀傳統文化的大背景下,中國動畫產業始終堅持在作品中對中華優秀傳統文化進行創造性轉化與創新性發展,讓現代價值理念與傳統文化相結合,推進文化傳承和文化創新,不斷打造獨具中國特色的優秀動畫作品。