【北京】漢唐舞蹈劇場《俑》舞韻吉祥第二季

時間:2023.06.10-06.11

場館:北京市|吉祥大戲院(地鐵8號線金魚胡同站東出口B口出)

演出介紹

演出項目:漢唐舞蹈劇場《俑》舞韻吉祥第二季

上演時間:2023年6月10日19:30、2023年6月11日19:30

演出地點:吉祥大戲院

【演職人員】

王蔣悅夢、朱耘君、李澳雪、于露、王勇、朱亞超、李鴻輝

【演出簡介】

漢唐舞蹈劇場自2016年至今已創作、演出數部作品,“俑”系列上演后引起了國內舞蹈界的廣泛關注,也吸引了國外藝術家和演出商的極大興趣。曾出演于意大利翡冷翠舞蹈節、上海國際藝術節、北京南鑼鼓巷戲劇節等國內外多個藝術節、舞蹈節,曾在國內多座城市巡回演出,并在國家大劇院小劇場、國家大劇院歌劇廳、北京舞蹈學院舞蹈劇場、北京隆福劇場、北京蓬蒿劇場、北京嘉德藝術中心、上海國際舞蹈中心大劇場、南京藝術學院美術館、上海劉海粟美術館、沈陽木木劇場、杭州運河大劇院、佛山大劇院、泉州大劇院、蘇州文化藝術中心劇場、廣州大劇院、深圳萬象天地劇場等不同的劇場空間演出。眾多舞蹈業內人士對漢唐舞蹈劇場贊譽有加,每次巡演中來自觀眾朋友們的好評如潮。著名編劇、劇作家羅懷臻評價漢唐舞蹈劇場“俑”系列道“越古典,越現代——‘俑’是現代的,它們是傳統工藝與當代藝術活的載體,是古人與今人、藝術與生活的彼此照見。越稚樸,越玲瓏——復活于舞臺的‘俑’的系列演出,求真求拙,力戒雕飾,卻是生趣盎然,意涵深遠,妙不可言,從中見出她的童心、匠心、玲瓏心。編導代表了當代杰出藝術家群體中的?個獨立的存在,可以復制,不可替代。”北京大學藝術學院名譽院長、美學家葉朗評價道“‘俑’系列作品具有厚重的歷史感、文化感以及較高的美學價值。編導?邊著力于復活古樸的舞俑形態,?邊嘗試著對不同形式的探索與創新。這樣試圖打通古今的創作實踐,也正是我們這個時代更具意義和值得鼓勵的。”

此次演出的《俑》,包含《俑II》(三人、雙人舞)《蹲蹲舞我》《胡服美人圖》《行吟圖》《穿深衣的貴族II》幾部作品。

俑II三人舞

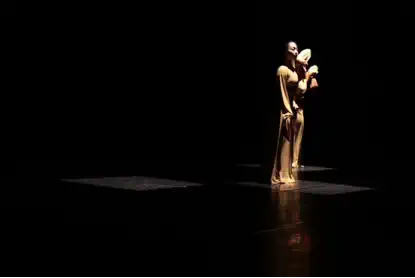

在三人舞舞段中依據徐州博物館的樂舞俑的形象,塑造舞蹈的動態形象。在《俑II》中服裝主體選用修長的筒裙、筒袖,以及具有現代感的小高領設計。對于袖舞的設計也是別具一格,第一段抓袖、第二段長袖、破段踩袖、繞袖、第三段片袖,主要是根據作品的節奏感變化來選擇袖技。袖的運用延長了肢體的表達,讓身體的動態形象得到強化。此外在其中運用多媒體制造三人舞的拓片效果,使舞俑在底幕中起舞,在光影之中將具有傳統古典意味的肢體與充滿未來科技感的空間奇妙融合。

《蹲蹲舞我》

“蹲蹲舞我”來自《詩經-小雅-伐木》篇,“蹲蹲”的意思是“有節律的”,作品在“坎坎鼓我,蹲蹲舞我”的樣貌中展開,重訪歷史中的身體姿態。對漢唐舞俑身體姿態進行當代審美創造。作曲家魯澄在音樂寫作中讓旋律不斷回旋,渲染出肢體語言左回右轉下似醉非醉的狀態。其中采用女聲無詞哼唱、男聲哼鳴的方式,以有規整律動的節奏作為宴享背景,在醉與醒間,希望每個人能夠將其各自最大公約數的情感代入。

《胡服美人舞》

“懶起,鵝黃翦,小花鈿。”《胡服美人圖》依據唐代同名作品《胡服美人圖》中的侍女圖形象進行舞蹈創作,借由面具生動地還原出古代侍女面頰豐腴,額描花鈿的形態樣貌。此外在作品開頭很新穎地加入了噪音,賦予古典意象以現代質感。舞者頭部、肩部的小幅度運動,更是展現出胡服美人的可愛與俏皮。

《行吟圖》

源于南宋畫家梁楷的《太白行吟圖》,服裝設計中采用大量的幾何圖形,以期與奔放舞姿形成強烈對比,通過這些考究的細節,讓大家“一邊能夠感受到歷史感和過去的東西”,一邊“做當下、當代、未來和自己”。音樂中手碟器樂以體現空靈未來,大鼓則帶來力量厚重和歷史的沉淀。在不同方位的空間調度中,展現吟游之時飄然灑脫之情。

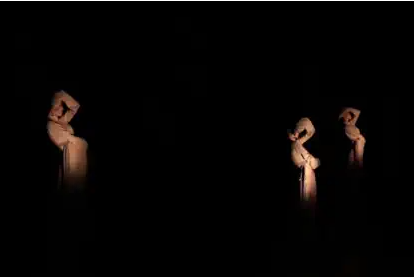

《穿深衣的貴族》

以1987年出土、現藏于湖北省博物館的國寶級文物“彩繪人物車馬出行漆奩”上的《車馬出行圖》為創作依據。編導以漆畫中呈現的貴族出行時的身體姿態為原型,對“過去的”和“已逝的”進行想象性激活,嘗試在劇場空間中建立古代舞俑意象群。編導以“物派激活”的方式進行舞蹈創作,將圖畫中的人物形象作為創作時依托的對象以及形式依據,以歷史意識審視傳統的身體經驗,建立具有民族屬性的身體文化,同時在肢體語匯中凝結當代性與國際性的表達,以一種節制的身體動勢塑造出端莊優雅的貴族形象。