趕上考古大年,2022年中國考古界“奧斯卡”可謂競爭激烈——3月27日至28日,在由中國文物報社、中國考古學會主辦的2022年度全國十大考古新發現終評會上,入圍終評的22個候選項目角逐大獎。正如中國社會科學院學部委員、中國考古學會理事長王巍所說,今年的激烈程度前所未有,好項目扎堆。

最終,湖北十堰學堂梁子遺址、山東臨淄趙家徐姚遺址、山西興縣碧村遺址、河南偃師二里頭都邑多網格式布局、河南安陽殷墟商王陵及周邊遺存、陜西旬邑西頭遺址、貴州貴安新區大松山墓群、吉林琿春古城村寺廟址、河南開封州橋及附近汴河遺址、浙江溫州朔門古港遺址十個項目入選2022年度十大考古新發現。國家文物局副局長關強表示,入選2022年度全國十大考古新發現的項目,是過去一年田野考古工作的杰出代表,以更加生動的筆觸,描繪了我國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。

而作為歷史的一部分, 2022年度十大考古新發現中的藝術之美也令人贊嘆!

二里頭都邑西北部出土的帶漆陶片

河南偃師二里頭都邑多網格式布局:手工業考古的新突破

位于河南洛陽盆地中東部的二里頭遺址,現存面積300萬平方米。自1959年以來,考古工作者發現了主干道路網絡、宮城、宮殿建筑群、官營作坊區、鑄銅作坊、貴族墓葬和青銅禮器群、綠松石龍等重要遺存,確認它是中國青銅時代最早具有明確規劃的大型都城。21世紀初,遺址里發現的“井”字形主干道路網絡,把二里頭都城劃分出多個區域,確定了大致的布局框架。發現宮殿區和作坊區外側均有墻垣圍護。為了進一步了解其他區域外側是否也有圍墻,里面的內涵、布局和演變情況等更多細節, 2019年以來,考古人員展開新一輪發掘,發掘總面積5000余平方米,取得重要突破。

在中心區新發現的主干道路及其兩側墻垣,揭示二里頭都城為多網格式布局。新發現的主干道路及其兩側墻垣,揭示二里頭都城為宮城居中、顯貴拱衛、分層規劃、分區而居、區外設墻、居葬合一的多網格式布局,這是二里頭都城布局考古中的一項重大突破。二里頭都城這樣嚴謹、清晰、規整的布局,顯示當時有明確的規劃,當時的社會結構層次明顯、等級有序,統治格局井然有序,暗示當時有成熟發達的規劃思想、統治制度和模式。這是二里頭進入王朝國家的最重要標志。

在遺址西北角發現大量帶漆陶片,提示周邊可能存在制漆作坊。首次發現較豐富的制陶遺存和骨器、角器加工作坊現場,包括陶器、骨器、角器加工工藝的多個階段,是手工業考古的新突破,填補了二里頭都城布局和手工業考古的空白。

二里頭都城嚴格方正的都城規劃制度、“居葬合一”的布局結構,同宮城宮室制度、青銅禮樂制度等制度一起,為商周及后世文明奠定了最主要和最直接的基礎,體現了二里頭文化、二里頭王國在中國歷史上劃時代的開創、引領作用。同時,二里頭都城的這種布局,也為先秦時期其他都城遺址探索布局、結構提供了有益參考。

馬坡M22:3銅釜(南朝)

貴州貴安新區大松山墓群:展現西南邊疆古代少數民族文化畫卷

大松山墓群位于貴州省貴安新區馬場鎮。為配合貴州醫科大學新校區一期項目建設, 2022年7月至2023年1月,貴州省文物考古研究所聯合北京大學、四川大學、中山大學對該墓群開展了全面考古發掘,發掘面積13500平方米,共清理墓葬2192座,出土各類文物4000余件(套),取得重要收獲。

墓葬時代從兩晉一直延續到宋元明時期,發展脈絡清晰,可分為兩個時段四個時期,表現出從小聚集家族墓地到公共大墓地的巨大轉變,反映了黔中地區古代文化進程。出土文物主要以生活用具和裝飾品為主,種類豐富,涵蓋金、銀、銅、鐵、錫、陶、瓷、漆木、玻璃、玉石等材質的文物,并出土少量紡織品,其中不乏如金掛飾、銀梳背、銅條脫、貼金銅盤、銅印章、錫魚、銅鈴、串珠、項飾、銀梵文種子字等造型獨特、工藝精湛的珍品;還有反映中外文化交流的寶石和玻璃珠,以及南朝陳太貨六銖等。

大松山墓群是貴州已發掘規模最大、延續時間最長的一處墓地,首次建立起黔中地區兩晉至明代墓葬發展序列,為貴州歷史時期考古學研究樹立了年代標尺。同時,大松山墓群見證了漢晉至明代黔中地區社會文化中心逐漸轉移至貴陽周邊的進程,以及明代貴州建省前后社會經濟的巨大變化。

作為一處全國罕見的大型地方民族公共墓地,大松山墓地反映了當時的生活、商貿、信仰、喪葬等情況,展現了西南邊疆古代少數民族的歷史畫卷。文化面貌既體現出地域文化傳統的長久延續,同時見有中原地區、長江中下游地區、四川盆地、域外等文化因素,是中央政府在貴州實行“土流并治”,各地區各民族在交往、交流、交融過程中構建中華民族多元一體格局的生動體現。

古城村2號寺廟址臺基夯土出土遺物

吉林琿春古城村寺廟址:完善南北朝隋唐時期佛教物質文化全貌

古城村寺廟址位于吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市三家子滿族鄉古城村東側。遺址西約100米為唐代渤海國時期城址溫特赫部城,西北約4公里為唐代渤海國都城東京八連城,遺址現為縣級文物保護單位。2016年至2022年,在國家文物局支持下,吉林省文物考古研究所聯合琿春市文物管理所對古城村寺廟址進行了連續7年的主動性考古發掘,發掘總面積6000余平方米,對遺物進行了全部采集,其中編號文物16306件。主要發現古城村1號寺廟址(以下簡稱1號寺)和古城村2號寺廟址(以下簡稱2號寺)。

1號寺遺物均出土于現代堆積中,包括佛教造像殘片約2000余件、瓦件殘片8.38噸。其中,出土的“壬子年六月作”銘瓦當為研究三燕佛教東漸高句麗提供了重要證據;所獲大量北朝晚期風格造像為探討中原佛教物質文化對東北邊疆地區的影響提供了重要素材。1號寺是我國境內發現的第一處高句麗佛寺,也是我國東北地區已發現最早的佛寺遺址。

2號寺發現8處土石混筑的夯土臺基,其中一處臺基中部偏東約1米處發現舍利地宮。廢棄堆積中出土瓦件殘片132.21噸,佛教造像殘片1000余件。地宮中出土石函1件,石函內安置包裹于“雙絲絹”中的鐵函1件,鐵函內出土遺物3555件,質地包括金、銀、銅、錫、玻璃、木、珊瑚,其中1件金瓶內置7件銀珠,應系影骨舍利。2號寺是首次全面揭露的渤海國高等級佛寺,為研究我國唐代高等級佛寺平面布局、建筑組合、建筑結構及探討我國古代舍利瘞埋制度提供了重要材料。

1號寺始建于公元5世紀,填補了圖們江流域高句麗考古遺存發現空白。2號寺首次發現渤海國早期、渤海國中晚期遺存的疊壓關系,為辨識本地區渤海國早期建筑遺存提供了標尺。1號寺、 2號寺具備一定共時關系,可視為完善本地區5至10世紀考古遺存的“典型剖面”,為完善該時段區域內考古學年代序列提供了重要支撐。古城村寺廟址考古發掘對完善我國南北朝隋唐時期佛教物質文化全貌具有重要意義。

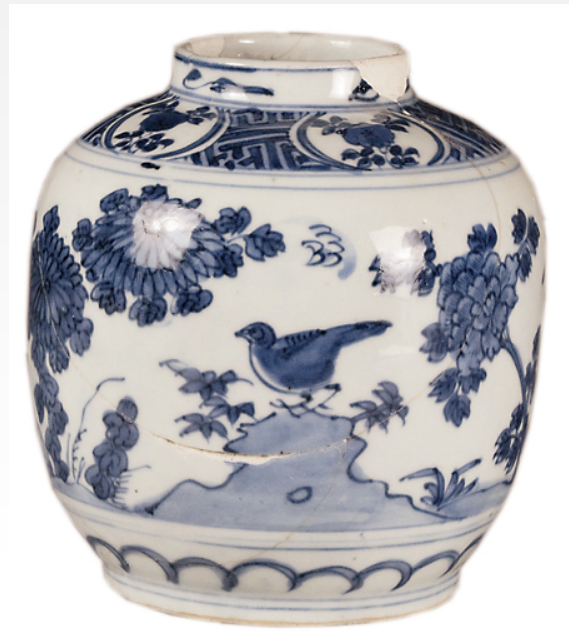

明晚期景德鎮窯青花花卉紋罐

河南開封州橋及附近汴河遺址:北宋時期體量最大的石刻壁畫

州橋位于今開封市中山路與自由路十字路口南約50米,是北宋東京城御街與大運河(汴河段)交叉點上的標志性建筑,始建于唐代建中年間(780年至783年),至明末崇禎十五年(1642年)被黃河泛濫后的泥沙淤埋。在國家文物局的支持下,河南省文物考古研究院、開封市文物考古研究所聯合河南大學歷史文化學院對州橋及附近汴河遺址進行了持續性的考古發掘。考古發掘工作始于2018年10月,截至目前已完成考古發掘面積4400平方米。根據考古發掘結果并參考文獻資料推測:宋代州橋為柱梁平橋,橋下密排石柱,橋現已不存;現存州橋為明代早期修建,是在宋代州橋橋基基礎上建造的單孔磚券石板(拱)橋。

在州橋東側的汴河河道南北兩岸發現有巨幅石雕祥瑞壁畫遺存,其上雕刻有海馬、瑞獸、祥云等。紋飾通高約3.3米,顯露出的石壁最長約23.2米,構成巨幅長卷。石壁中一匹海馬、兩只仙鶴構成一組圖案,每組圖案的長度約為7.5米,每幅石雕壁畫推測共有4組圖案(已完整揭露出來3組,另有1組被明代州橋雁翅所遮擋),根據石壁上的編碼推測每幅石雕壁畫總長度約為30米。石壁自下而上,第七層為雕刻層,每塊帶紋飾的青石上均有編號。北側石雕壁畫編號首字取自中國傳統習字蒙書教材《上大人》 “上士由山水,中人坐竹林,王生自有性,平子本留心”。南側石雕壁畫編號首字取自《千字文》。

州橋遺址的考古發掘,對于研究北宋東京城的城市布局結構具有重大的意義,為探討北宋時期國家政治、經濟、文化、禮儀等提供了重要材料。同時,其考古發掘還原了大運河及東京城繁榮的宏大歷史場景,填補了中國大運河東京城段遺產的空白,也為我國古代橋梁建筑技術等研究提供了新的重要資料。

州橋石壁是目前國內發現的北宋時期體量最大的石刻壁畫,從規模、題材、風格方面均代表了北宋時期石作制度的最高規格和雕刻技術的最高水平,填補了北宋藝術史的空白,見證了北宋時期國家文化藝術的發展高度。