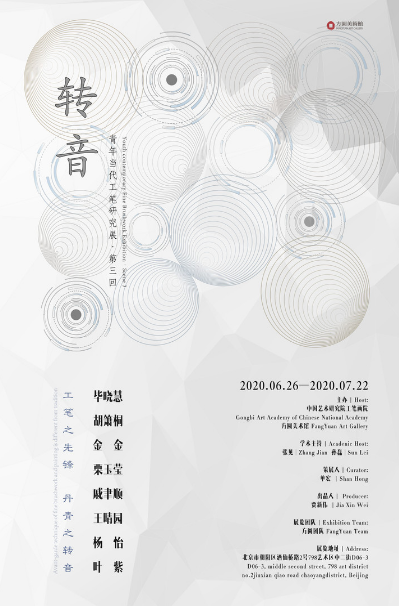

展覽海報

展覽時間:2020-06-26 - 2020-07-22

展覽城市:北京 - 北京

展覽機構:方圓美術館

展覽地址:酒仙橋路2號798藝術區中二街D06-3

策 展 人:單宏

學術主持:張見 孫磊

主辦單位:中國藝術研究院工筆畫院 方圓美術館

參展人員:畢曉慧,胡簫桐,金金,栗玉瑩,戚聿順,王晴園,楊怡,葉紫

展覽介紹

“轉音”藝術家創作的邊界感和可能性

單宏

“轉音——青年當代工筆研究展”今年是第三回,回顧過往兩年多,再談自己的感受。2018年我和畢曉慧共同發起這個展覽項目,初衷是把幾位優秀的青年工筆畫家聚集在一起,通過在798藝術區方圓美術館的空間展現80后和90后青年藝術家們的工筆畫創作。“轉音”這個系列展覽有意思的在于,在當下的市場沖擊和浪潮下,這更像是一個藝術家抱團取暖的隊伍,我們幾個人很堅定的并肩走在一起。展覽每年也都有新鮮血液的注入或者更替,但基本大家都會回歸,不常缺席。幾位青年藝術家風格各有不同,氣質鮮明,通過我們之間的一些交流,共同探知“轉音”藝術家創作的邊界感和可能性。

在我看來,畢曉慧的創作意圖是明顯的,他試圖讓觀看者在欣賞和閱讀作品之外,傳達他的暗示和所指,并引發觀看者的思考。那么這種問題的思考首先是他要在自己繪畫之前先提出問題,也就是他自己說的“問題機制”。這樣的思考方式,就是“觀念先行”。金金通過繪畫實現“更迭與蛻變、循環與進化本是社會的演進邏輯”,并一直通過繪畫確立和強化這個觀念。她用寓言般的故事邏輯敘事,把實驗性體現在每張作品上,獨立探知更多的邊界和可能。同樣,戚聿順的作品也不斷試圖在表現某種讓人凝視和駐足思考的畫面。他自己對于繪畫之外的很多領域存在熱愛的興趣,比如古代建筑中的造型和雕花配飾等方面的嚴謹做工,這都形成了一種相互的關聯引力。在這種方式下,畫面背后的故事表達成為作者一項非常重要的輸出方式。詩人、藝術家孫磊先生在“轉音”一文中也提到“內化”、“越精微的方式可能越能夠從內部‘回到’世界”,這些均是從藝術家自身出發探尋的邊界問題。畢曉慧、金金、戚聿順的創作可能更像是伴隨著繪畫和文學、哲學如影隨形的漫步。假如,我們將王晴園的作品與當代的裝置作品進行對話,那很顯然不能說是同一類的藝術語言。藝術家的觀察力是很靈敏的,很擅長在別人容易忽略的瞬間記錄下自己的素材,王晴園《假發》系列的產生就是生活中意外的靈感。她把東西方的圖式并置,試圖通過這一系列來呈現古往今來一直困擾大眾的脫發現象與依舊盛行的假發潮流,以及在“美觀”與“身份”上的相合之處。張苛則是早先一步就開始對繪畫語言、觀看方式、作品展陳形式以及材料本身的語言特性進行嘗試,那些嘗試之后,他又在不斷否定自我之后發生了一次轉向——開始回到繪畫本身。這樣的轉向,不得不說是他在突破自身限定的邊界后的一種策略,也是一種有意識的回歸,非常值得期待。

當代工筆畫家一直以來注重精微世界下獨特的“主體性”,這也是新工筆概念提出之時,大多的工筆畫藝術家與當代藝術的通感所在。而如何如破邊界的限定,“轉音”藝術家們都開始具備了相當鮮明的時代特色,也就具有了無限的可能性。

在“轉音”展覽中,胡簫桐能保持一以貫之的獨特色調和細膩溫度,但也有在繼續不斷嘗試新的媒介。欣喜之余,我仍能感受到她種種的疑惑。既然藝術家在尋找一種新語境的可行性,那最重要的是語言或者形式上的突破。但當藝術家在突破工筆畫這個畫種領域邊界的時候,發現其實已被其他專業領域的藝術形式甩的很遠。有的人從開始創作就敏感的尋找與自己表達相契合的點,葉紫初期從X光片系列露面便是如此。她在滿足了自己的興趣點之后,繼續開始尋找新的興趣點,并逐漸開始關注女性在當下環境里的情緒表達,也就相繼有了后續的敘事詩系列、至深至淺系列,再到萬有引力等系列,逐漸生成了自己獨特的藝術語言。相比較而言,楊怡卻在走著一條看似簡單筆直的路,實際并不如此。熟悉她作品的人會以她獨“月”元素記住她,透過作品觀望她的內心。用她自己的話“它(月亮)的角色從一開始的實體展現緩慢地向抽象隱喻去過渡,又回到簡答的載體情緒,各種輕微的角度偏移可能不易被發現”,這種變化對她來說是非常重要的。“月”就像是一把萬能鑰匙,能打開潘多拉的盒子;也是一面鏡子,透視自己的全部。當代青年工筆畫家的創作生態有某種趨同,這也許是當代工筆畫家的痛點。栗玉瑩的作品在“轉音”展覽中如一味“調料”,與其他人的作品相互補充。回望2016年的作品《假日》,再看當下,她開始融入更多間接的表達,更豐富的隱喻讓我們對世界產生更多的懷疑。我現在更能理解畫家本人為什么在不斷的推翻自我。大家在通過自己的藝術語言不斷拓寬自己理解的工筆畫的邊界,這也是當代工筆畫家在這個進程中最難能可貴的貢獻。

當我們在談超越的時候,我們談的是什么?是概念超越,難道工筆畫在概念邊界上超越的可能性越來越少?當然不是,邊界本就是存在無限的可能性,堅持走在這條路上的人們也并非孤單。我身邊的一位工筆畫家所說“在一群搞當代藝術的朋友面前羞于提及自己的專業”,這看起來確實是現實,也是一種無奈。藝術家張見先生在2020年《美術觀察》上發表的《我畫之我見再議》一文中談到:“如果討論當代則無需小家子氣,依然拿工筆來做最后的護身符,試圖言辭中與生俱來般獲取傳統基因的優勢;如果討論工筆畫那也無需帶著先天不足的自卑感或者盲目的大國自信。”他結合自身、回望過往,很客觀的為身邊的年輕人鼓氣,相伴左右。那天看到有一句詩十分應景:“這是我們的道路,從冷冷輕輕的早晨到彤云燃燒的傍晚,只有我們在走。”