13世紀末開始的意大利文藝復興,是回歸人性的一面鏡子。在以后的時代里,它成了藝術、文化以及社會品位的基準。用觀賞意大利文藝復興的眼光,了望早前一個世紀的中國宋朝,同樣看到了藝術貫穿于精神生活中的繁忙景象,在汴京、在杭州,從12世紀到13世紀,藝術帶來人性解放。

文藝復興的國家形態

公元13世紀末,在意大利半島上,人性將可愛的世俗欲望,從教堂的頑石縫里悄然釋放出來,竟然興起了一場回歸古典,回到古希臘、羅馬人文主義世界的文藝復興運動。“文藝復興”有特定的含義,它要擺脫中世紀神學的束縛,在對希臘、羅馬的古典文化再生中,使人性重獲人文主義的肯定,人文主義理想成為思想啟蒙的文化遺產,它喚醒了人的理性,重啟人性真善美的原動力。回味二千多年前那個人性覺醒的時代,那個被雅斯貝斯稱作人類歷史“軸心期”的時代,那個人類精神的元典時代,那是古希臘的哲人時代和中國的諸子時代,所謂“文藝復興”就是回到那個時代,從頭再來。

日本學者內藤湖南認為,唐朝是中世紀結束,而宋代則是近代的開端。內藤以及日本學術界在對中國歷史進行分期時,提出了一個“近世”概念,并以宋代作為近世的開端。而日本史學家宮崎市定則在他的著作中,反復強調了宋代是東方的文藝復興時代。他在《中國史》中指出:一旦進入宋代,社會突然打破沉滯,而生機勃發,從某種意義上說,中國的文藝復興開始了。號稱世界三大發明的使用,在宋代已經普遍化。在文學和經濟上呼應古代的復興,而繪畫特別是山水畫已經達到世界最高水平。宋代的文化在當時的世界中,恐怕與任何地區相比都是能以先進性而自豪的優秀文化。在《宋代的石炭與鐵》中,他還特別強調:宋代是中國歷史上最具魅力的時代。中國文明在開始時期比西亞落后得多,但是以后這種局面逐漸被扭轉。到了宋代便超越西亞而居于世界最前列。然而由于宋代文明的刺激,歐洲文明向前發展了。到了文藝復興,歐洲就走在中國前面了。他這樣來解讀“宋代文藝復興”,表現了一種對世界文明史的可貴的通識。

在這方面,歐美學者也有過一些論述。湯因比在《人類與大地母親》中說道:10世紀、11世紀、12世紀的后起蠻族,被宋朝的中國文明所強烈吸引,除了自身采納中國文明,他們還在自己統治的領土上傳播了中國文明,而這些領土又從未納入過中華帝國的版圖。因而,中華帝國的收縮由于中國文明的擴張而得到了補償。不僅在中華帝國周邊興起的國家如此,在朝鮮和日本也是如此。

所謂“帝國的收縮”,是指南宋,那是王朝中國的事;所謂“文明的擴張”,則是文化中國的事。我們認為,有宋一代,便是王朝中國的失敗、文化中國的勝利,宋代文藝復興,可以說是文化中國勝利的標志。費正清先生生前最后一書《中國新史》第四章的標題就是“中國最偉大的時代:北宋與南宋”,指出這個時代的中國是歐洲的先驅,文明遠遠超前。而作為文明“先驅”的中國,顯然不是王朝中國,而是文化中國,而其所謂“先驅”或當以文藝復興視之。北宋始于10世紀末,南宋終于13世紀末,算起來有300多年,南宋為元所滅之時,正是意大利文藝復興之始。從人類歷史的整體格局看來,宋代“近世”文藝復興,或可視為意大利文藝復興運動的“先驅”。

放眼歷史,進化之跡,隨處可見,而一個民族創造歷史之綜合能力,并非順因王朝盛衰而消長,有時甚至相反。如王朝史觀,即以漢唐為強,以宋為弱,然終宋一朝直至元世,王朝雖然失敗,但若以文明論之,詳考此時代之“文物”,就會發現,兩宋時代文藝復興和社會進步大大超乎想象,諸如民生與工藝、藝術與哲學、技術與商業無不燦然,謂之“近世”抑或“新社會”似不為過也。

考量宋代,無論是功利尺度還是非功利尺度,宋代都是一個文教國家而非戰爭國家,是市場社會而非戰場社會。當美第奇家族憑借其雄厚的銀行財力,在佛羅倫薩城里推行城市自治、建立市民社會時,此前的宋代早已通過科舉制開放了平民主義的政治立場,并向著文人政治推廣。

社會安定,經濟富庶,文人為政,帶來了復古主義思潮。唐以來以唐宋八大家為號召的文學復古運動尚未退場,王安石又提出了以《周禮》變法的政治復古主張,而宋徽宗師古更是推動宮廷上下在熱衷禮器的古典主義法度的同時,又興起了收藏古典的風尚,使古雅成為了繪畫以及工藝美術的新潮流,使中華文明如青瓷開片般迸發出審美體驗的洪峰,更在應天命的花鳥品位和詩意棲居的山水——也就是我們所說的“文化的江山”的體認中達到最高峰。文人在政治斗爭中失敗,還可以回到民間書院自由講學,政治只是人的一部分,此乃士人共識,士人之間可以政見不同,但必須堅守共同的道義,讓超越政見的寬容之花開放,在蘇東坡與王安石的彼此諒解中,浮動的是審美帶給整個時代的優雅氣息。

總之,無論“近世”的精神數據,還是“文藝復興”的人性指標,它們都在審美里萌芽,這應該是一個好的歷史時期了,在一個好的歷史時期進入一個好的文明里,宋人如此幸運。

文藝復興的國策選擇

這個充滿文藝復興的“近世”和“新社會”,究竟是個什么樣式?讓我們來看一看兩宋時期的兩座城市,北宋開封汴州,南宋臨安杭州。

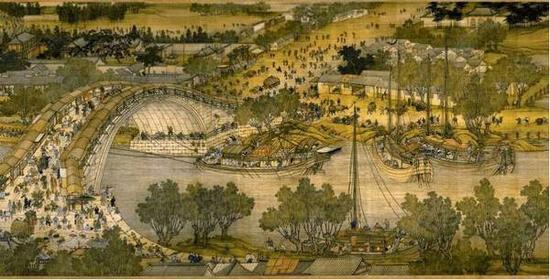

如果說唐人長安有一種大國格調,汴京在“清明上河圖”里則是市井繁榮了。張擇端畫《清明上河圖》時,也許就坐在汴京鬧市中心的某個角落里,他必定獲得了文藝復興的市井啟示。

茶樓酒肆,店鋪碼頭,每天都有他身影。他不畫上層貴族的矜持,也不畫富豪的奢華,更不會畫他所在的皇家畫院是怎么回事。而是專注于商鋪的繁榮以及各色人等的活動,商品經濟在這里“柔情似水”,進入百姓日用里,被陶冶出了詩情畫意。雖說是東京,皇都氣象卻在沸騰的市井里偃旗息鼓,幾乎就看不到有什么莊嚴肅穆的場景,畫面上充滿了活潑的市井氣息,勞作奔忙的市井小民。

據日本學者齊藤謙《拙堂文話?卷八》統計,《清明上河圖》共有各色人物1643人,動物208頭,比古典小說《三國演義》(1191人)、《紅樓夢》(975人)、《水滸傳》(787人)中任何一部描繪的人物都要多。畫面上,各色人等,應該將蕓蕓眾生相都畫盡了吧,他們才是構成中國近世文明的基石,汴京文明的風景線。

在消費文化里安居樂業,就有了《清明上河圖》那樣繁榮而優雅的世相。那是以消費為導向的藝術化的小商品經濟的賣場,共有410多行,如花團錦簇般開放,又似鳥鳴悠揚,鐘鼓齊樂交響。

除了物質消費以外,他們還要在勾欄瓦肆里享受耳目之樂。諸宮調,吟出了那個時代的民間風情,繁華里,平添幾許喜怒哀樂。那是對人性的自信,是市民社會成熟的態度。

《清明上河圖》上有200多頭動物,卻沒有一匹馬,為什么呢?王安石不是立了“保馬法”,號召天下人都來養馬嗎?他發號施令就在汴京,可偏偏就在汴梁城里看不到一匹馬。看唐朝長安街上,有川流不息的胡人牽馬走來,帶來五花八門的貢物,走在繁華的長安大街上,活色生香。詩人更是意氣風發,在長安街上跑馬——“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”。可張擇端畫了1600多人,就不畫胡人!畫了多少船和驢,就是沒有馬,看來他不怎么滿意王安石變法,他用畫表明了自己的觀點。

在張擇端眼里,只有市民,沒有胡人,他畫市井氣息,不畫帝王氣象。有人說,張擇端在《清明上河圖》里不畫城墻,是向宋徽宗暗示城市沒有設防,以及繁華背后隱藏的政治風險。

1004年,宋真宗景德元年,與遼國簽訂了歷史上著名的“澶淵之盟”,換來兩國百余年和平。有時,一個統治者放下政治虛榮,會給多少人以生命的尊嚴!至少使兩國得以休養。可王安石不這么想,他追求的內圣外王,可不能這么窩囊,所以他要變法。

如果王安石走在汴河旁,看那漕運繁忙,他大概會想,要供養這樣一個充滿藝術風流的汴梁、消費的天堂,還不得累斷了煙雨江南的脊梁?他也許會一聲嘆息!若是蘇東坡漫步在這里,他自會投入到風流中去,與民同樂。而王安石反而生憂,他會自問,這樣的消費是在提升國力,還是消耗國力?都是為了維持這個文藝復興的格局,蘇東坡要美的生活,人性化的生活,小民百姓的好日子,對汴梁這一充滿藝術氣質的城市給予直接的肯定;而王安石則不同,他要讓國家參與進來,還要提高經濟總量,促進國民經濟發展,這一點司馬光、蘇東坡沒看懂。現在看來,王安石主張重商主義,強調國家干預經濟。

重商主義反對消費經濟,反對將國家財政重心放在消費領域,因為熱衷于消費,如何能富國強兵?重商主義者就像守財奴,雙手緊緊握住貨幣,除了讓手中的貨幣在流通中增值,決不讓它流失。正是這樣的重商主義,以戰爭和貿易,推動歐洲列強崛起。而中國的商品經濟,此前從來就沒有發展出類似的重商主義。重商主義者來看北宋富庶,迷失在消費主義的品味里,難怪王安石要憂慮。如何評價那些為人性帶來歡快的消費,為精神豐滿帶來的消費,那些出自人性以及人的精神的藝術創作的精神消費,也許耗盡了國力,但卻是人類精神的永恒寶藏,想必王安石與我們一樣面對兩難,而取其長遠。

宋城故事講的就是近代化的選擇,要重商主義,還是要消費文化?兩宋的國策基本上就是消費主義而不是重商主義。消費主義丟了北宋,又迎來了南宋,社會依舊富庶,杭州一如汴州。

可幾年以后,王安石的憂慮來了。張擇端畫完長卷,北宋半壁江山便落入金人手里,金人把開封的繁華悉數擄走,收藏到北國,而流落到民間的瑰寶,南宋又開始重拾,遺留給后世。

想必北宋滅亡的過程,張擇端都親歷了,他在1145年,才眼睜睜地故去。南渡后,張擇端筆下的市井文明春風吹又生,不出幾年,南宋都城臨安的市井風情,便與汴京相像無幾了。

文藝復興的國學建設

宣和是宋徽宗最后一個年號,從公元1119年到1125年,徽宗時代結束。

在這七年里,他開始了對此前所有的藝術活動進行總結和編纂的國家工程。《宣和睿覽》、《宣和畫譜》、《宣和書譜》、《宣和博古圖》的完成,是宋代藝術及其收藏的一個高峰展示,從書的編纂體例到收錄的作品,稱之為中國古典藝術之四大名著亦不為過。

談起中國古典藝術的美好,宣和恐怕是最火的年號。如果說宋代是文藝復興運動方興之時,兩宋二三百年之間,宣和那七年,便是這一運動水到渠成的結集期。北宋淪陷了,文藝復興之晚霞在四大藝術名著收盡最后一抹輝煌之際燦爛收官,隨著宋人衣冠南渡,復為南宋文藝復興之朝霞。

宣和年,為有宋一代皇家藝術收藏的豐收年,除了趙佶獨創“宣和體”繪畫外,四大藝術名著豎起了一個時代的風標,它們以凌空之姿,高蹈之態,起居在國家藝術宮殿——睿覽殿。那就是他從事藝術活動的空間,他在那里帶領皇家畫院諸生,一邊收藏,一邊創作,留下一部《宣和睿覽》。《宣和睿覽》分為兩部分,一部分是收藏,名之曰《宣和睿覽集》,一部分是創作,名之曰《宣和睿覽冊》。這些作品,應該說是由徽宗牽頭集體創作的,參與創作者,沒有一人是當時有名的畫家,也并非由哪一位待詔代筆,而是在徽宗親自指導下,由畫院畫工分頭執筆、通力合作完成的。當時畫工每作一畫,必先以草稿進呈,得到徽宗認可,才可以進入正式繪畫,畫自珍貴,稿本也多有妙味,徽宗在創作過程中,既是國家藝術工程的總設計師,又充當了代表國家觀念的藝術導師,并且還言傳身教。

其時,國家繪事皆出畫院,由徽宗親自抓,所以,他常到畫院來訓督,南宋鄧椿在其《畫繼》卷一“圣藝”中說,他對畫工要求極嚴,“少不如意,即加漫堊”,“漫堊”即涂抹,抹了重畫。即便如此,還是有人“所作多泥繩墨,未脫卑凡”,以至于連鄧椿也忍不住喟嘆曰:“殊乖圣王教育之意也。”但就大體而言,徽宗應該是滿意的,《宣和睿覽冊》煌煌千冊,凡15種為一冊,共有15000幅圖,每一幅他都要題款蓋印,親自驗收,想必心頭充滿了“粉飾大化,文明天下”的喜悅。

完成《宣和睿覽集》后,徽宗又著手《宣和畫譜》和《宣和書譜》的編纂。應該說,“二譜”是由徽宗掛帥,由蔡京、米芾等負責主持的國家藝術工程。

《宣和畫譜》將內府所藏魏晉以來的歷代繪畫作品6396件,畫家231人,按題材分為10個門類進行編輯。編纂體例,分門別類,先作敘論,辨源流,再按時代先后,排列人物小傳,包括籍貫、仕履、才具、學養、擅長、故實等,傳后附列作品目錄,共有20卷;《宣和書譜》全書也有20卷,著錄內府所藏書跡,歷代帝王書1卷,正書4卷,行書6卷,草書8卷,八分書1卷。自篆以下,亦各有敘論,述書法各體源流及其變遷與著錄標準,終以制詔、誥命、補牒附錄。各卷分目,人各一傳,傳主197人,另有所藏法帖1240余件,立目不錄文。

“二譜”之外,還有《宣和博古圖錄》,這是一部皇家收藏圖錄,集中了宋代所藏青銅器的精華,包括一些著名的重器,是宋代金石學重鎮。宋徽宗敕撰,王黼或王楚編纂,30卷。大觀初年(1107)開始編纂,直到宣和五年(1123)才成書于宣和殿。該書著錄了宋代皇室在宣和殿收藏的從殷商到唐代的青銅器二十個種類,839件。

宋人還根據這批國家收藏的青銅器實物形制,訂正《三禮圖》得失,為宋代國家大典制作禮器提供依據,規定名稱,如鼎、尊、罍、爵等,一直沿用至今。《四庫全書總目》評述《宣和博古圖》所錄銅器,形模未失,而字畫俱存。讀者尚可因其所繪,以識三代鼎彝之制。據王國維先生考證,書中所錄的銅器,在“靖康之亂”時被金人輦載北上,而其中的十分之一、二,曾流散江南。國之重器,不可以假人。高宗時不惜花重金搜尋散失的青銅器。鄭欣淼先生在其專著《天府永藏》中,談到了兩岸故宮文物藏品時特別提道:“中國歷代宮廷都收藏許多珍貴文物,到宋徽宗時,收藏尤為豐富。《宣和書譜》、《宣和畫譜》、《宣和博古圖錄》,就是記載宋朝宣和年間內府收藏的書、畫、鼎、彝等珍品的目錄。”

當然,內府收藏遠不止這些,如徽宗所藏端硯就有三千余方,墨工張滋制作的墨塊,竟超過十萬斤,其余種種亦不可勝記,但它們都沒有被提煉到宣和四大藝術名著里,趙佶的可貴之處在于,他將還處于知識素材階段的藝術樣品和藏品進行了學術整理,并構造了新的知識體系和國學范式。

藝術不是王朝國家的目的,與王朝國家的本質亦相背離。一個王朝國家的首要任務是經營財與兵,王安石新政以后,解決了財與兵的問題,王朝有錢了,可以為藝術而工作,加上遼金談判換取了和平的結果,不用打仗了,也正是可以轉型為藝術而工作的時候了。這種有著“文藝復興意味”的皇家收藏,帶有一種自覺創造歷史的使命感,表現了國家對于文化的自覺,是在利益共同體的基礎上建設精神共同體的自覺,在王朝中國的基礎上確立文化中國的自覺。

文藝復興的國畫培育

宋徽宗完備皇家畫院制度,從提升畫院規格著手,設翰林圖畫局直管。

鄧椿說,宋徽宗親自主持畫院,四方召試者源源而來,考試分佛道、人物、山水、鳥獸、花竹、屋木六科,由徽宗命題,多以古詩為題,考的不單是繪畫,而是“詩中有畫,畫中有詩”。

此類考題甚多,如“嫩綠枝頭紅一點,惱人春色不須多”,凡以桃紅柳綠之春光盛景等直白繪之者,皆不入選,獨一人以美人紅衫與垂柳相映相依寫意,得以入選。又如“蝴蝶夢中家萬里,杜鵑枝上月三更”,有人畫蘇武牧羊于北海,萬里之外,被氈枕節而臥,蝶舞翩翩,夢想歸漢,又畫草木荒涼,月影瀉地,更以杜鵑夜啼,含泣血之意,遂入首選。其他還有:“竹鎖橋邊賣酒家”,眾人皆在酒家上落筆,惟李唐在橋頭竹外畫一酒簾,能盡“鎖”意;“踏花歸去馬蹄香”,若畫馬踏落花,便大煞風景,有人畫蝶舞馬蹄,遂魁;“野水無人渡,孤舟盡日橫”,多以空舟系于岸側,或鷺立于舷,或鴉棲于蓬,而奪魁者反而是以一人臥于舟尾,任舟自橫,其意不在空舟無人,而是渡口無行人。這些都是寫意試題,還有致知的試題。

畫院考試,有一次由郭熙出任考官,出“堯民擊壤”題,應考者“作今人衣幘”,便大錯特錯,要被斥之為“不學”。宋人方勺《泊宅編》卷一談到“徽宗興畫學,嘗自試諸生”,徽宗出了一道試題,也是一句詩:“萬年枝上太平雀。”這一句,考的就不是什么詩情畫意,而是格物致知的功夫,結果,沒有一個考生能畫出來,后來,有人去問答案,回答是:“萬年枝,冬青木也;太平雀,頻伽鳥也。”

“冬青木”不算稀罕,不過常綠喬木而已,可要將它聯想到“萬年枝”上去,就必須在國家觀念上來思考,只有在國家觀念的倒影上,平常的“冬青木”才能變成非凡的“萬年枝”。“頻伽鳥”,產于印度,出自佛經,色黑似雀,羽美,喙赤,善鳴,未出卵殼就鳴,其音美妙,為天、人、一切鳥聲所不能及,就連“緊那羅”——印度的“音樂天”和“歌神”都不及它,在佛經里,常以其鳴,喻佛菩薩妙音,或謂此鳥為極樂凈土之鳥,人頭鳥身,能為國家祈福致祥開太平,所以,叫做“太平雀”。

“萬年枝上太平雀”,是徽宗心里最美好的心愿——為萬世開太平!他不是亂世“馬上得天下”的雄主,那是他祖輩的使命;也不是治世“治國平天下”的明君,那是他父輩的責任;而他就要開創新紀元。用什么“開”?不以權力開,不以理政開,而以審美開,他要用藝術開創新世界。太平世,就是他的藝術烏托邦,他的審美理想國,那些治國理政的事,爭權奪利的勾當,都讓別人去做,而他要做的,就是做那只“太平雀”,用極樂凈土的“頻伽鳥”妙音,宣告一代王朝的“冬青木”已開始向著新紀元的“太平枝”轉型,從普通花鳥里,格出“萬年枝”和“太平雀”來,這難道不是格知審美的王道境界?可他的抱負——以審美為王道走向自由王國的藝術追求,這樣一條文藝復興路線的“內圣外王”有誰能懂?

中國傳統的“內圣外王”的序列里,分了這樣幾個程序:正心、誠意、格物、致知、修身、齊家、治國、平天下。在藝術上,徽宗沒有特別強調“正心誠意”,而是更為關注“格物致知”,將“格物致知”坐實于繪畫,那便是寫生。一件作品,不管多么詩情畫意,不管怎樣多彩多姿,不管如何神似形似,都必須服從一把最重要的藝術的尺子,那就是格物致知,先要能過格致觀察寫實那一關。

徽宗親自抓繪畫,除了抓繪畫本身的寫意和寫生,還抓了國畫隊伍建設和畫院體制化建設。皇家畫院雖非他始創,但確立畫院國家觀念,形成畫院國家體制,制定畫院國家標準,賦予畫院國畫屬性,在這些方面,沒有人比他做得更多了,當時,瓷器有官窯代表國瓷,而繪畫則有院體代表國畫。

陳師曾《中國繪畫史》談到“宋朝之畫院”說:“宋朝畫藝之盛況過于唐朝,而帝室獎勵畫藝,優遇畫家,亦無有及宋者。”有宋一代,畫院盛況,極盛于徽宗之時,此前,南唐李后主已設畫院,以待詔、祗候官位優待畫人,及至宋初統一,后主歸宋,畫院隨之,其藏品與人才,亦歸宋所有,規模益宏,故設翰林圖畫院,聚天下畫人。畫院不光一時高手云集,而且代有新人,不同繪畫題材,均有代表人物出現,而于他們之中真能金聲玉振集大成而為國畫者,則非宋徽宗莫屬。

(作者近著《落花一瞬》,中信出版社)

編輯:江兵