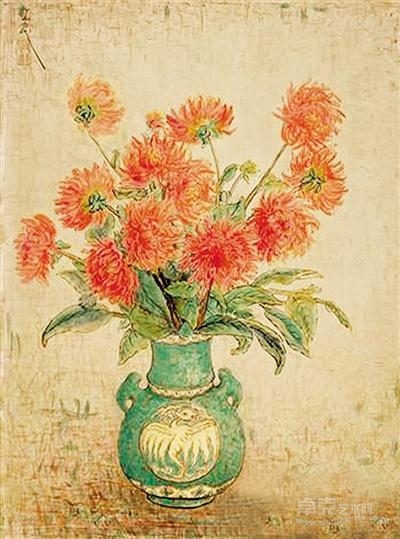

潘玉良的《青花紅菊》以1450萬港元成交

潘玉良自畫像

潘玉良作品

潘玉良作品

在每年國內各大拍賣公司的春秋拍上,一般鮮少看到一位畫家——潘玉良的拍品,但這個名字卻往往會與“中國二十世紀及當代藝術”聯系在一起。而當其作出現時,拍價亦不菲,在蘇富比(微博)四十周年夜拍中,潘玉良《青花紅菊》1450萬港元落槌。2014年中國嘉德(香港)春拍上,潘玉良的《海邊三裸女》拍前頗受關注,最終以1667.5萬港元成交,拔得全場頭籌。有評論稱,近些年來越來越多的藏家在關注潘玉良的作品,其市場規模將會持續增長。

今年是潘玉良逝世40周年。最近,由廣東時代美術館主辦的一場特殊的名為“潘玉良:沉默的旅程”展覽又喚起人們對潘玉良的好奇。說它特殊,乃是因為由于潘玉良原作的不可得,展覽并非傳統意義上的回顧展,亦無意建立新的關于潘玉良的權威性敘述,更不是要通過一個展覽為潘玉良正名。據介紹,1977年,以潘玉良為中心的“中國現代藝術家四人展”在巴黎賽努奇亞洲藝術博物館開幕,這也是她去世前參加的最后一個展覽。潘玉良將一個個展機會,轉化為四位身居海外中國女性藝術家共同展示的平臺,但并沒有就展覽構想留下片言只語。受潘玉良1977年展覽的啟發,今年5月開幕的巴黎站“潘玉良:沉默的旅程”邀請藝術家胡昀、黃靜遠、王之博及藝術史學者于渺組建了一個集合性的研究中介;而9月在時代美術館的第二站,則加入了44劇場、方璐、秦晉、宋拓針對展覽主題創作的新作品。

身世迄今仍充滿諸多謎團

與同時代其他藝術家的命運極不同的是,潘玉良的作品并沒有都被國內各大美術館或博物館所收藏,個中緣由不得不追溯到她的生平。但事實上,潘玉良的身世迄今仍充滿諸多謎團。據相關研究記載,潘玉良,1895年生于江蘇揚州,雙親相繼去世,1903年由舅父收養,十歲時被賣入青樓。這段經歷產生了關于潘玉良的種種傳說和虛構解讀。可以確定的是,她后來遇到了海關官員潘贊化。1913年,她成為潘贊化的第二位妻子,改姓潘,名世秀。直到第一次前往法國時,她才開始使用“潘玉良”的名字。1916年,潘氏夫婦定居上海,潘玉良也學會了讀書寫字。1917年,潘玉良從師洪野,學習繪畫,并于1920年成為上海美術專科學校首批招收的女生之一。此后潘玉良潛心學畫,1921年獲得里昂中法大學獎學金,成為該校中國留學生中少有的幾位女性之一。

來到法國后,潘玉良先入里昂國立美術學院求學,1923年又入巴黎國立高等美術學院,師從呂西安·西蒙和帕斯卡·達仰-布弗萊。留學期間,她與旅居巴黎的華人藝術群體多有往來,結交了徐悲鴻、張道藩、常玉等友人。1925年,從巴黎美院畢業的潘玉良又獲獎學金,進入著名的羅馬美術學院,進行雕塑創作的訓練。在羅馬的三年深造之后,潘玉良于1928年返回中國。與同時代受西方美術教育的中國藝術家一樣,在中國的現代藝術傳播中扮演了重要角色。潘玉良先后在上海美專和南京大學擔任西畫系教授,對許多藝術團體的創立和組織做出了極大貢獻。盡管成功舉辦了多次畫展,她的早年經歷和以女性裸體為主的繪畫創作至今仍然產生著許多爭議和誤解。

1937年,潘玉良再度赴法參加巴黎世界博覽會,此后始終未再踏上故土,直到去世。據介紹,潘玉良的作品持續在“秋季沙龍”、“獨立沙龍”、“春季沙龍”等頗具聲望的展覽上展出,1953年還曾于巴黎奧賽畫廊舉辦個展。但關于潘玉良在法國的生活,今人所知甚少。在巴黎,潘玉良獲得的認可主要來自同時代的旅法中國藝術圈,譬如她在1945年起擔任中國留法藝術學會會長,而專攻亞洲藝術和古董收藏的巴黎賽努奇博物館的兩任館長和策展人則對她的創作關注有加。1977年,在她去世前不久,潘玉良應賽努奇博物館館長瓦迪姆·葉理綏之邀策劃了“中國現代藝術家四人展”。1952年,葉理綏曾委托潘玉良為她熟識的已故前館長勒內·格魯塞創作半身像。盡管如此,潘玉良始終難以賣出作品。據知情人稱,她晚年生活十分拮據,收入幾乎完全依靠法國政府的微薄補貼。

1977年7月22日,時年82歲的潘玉良在巴黎去世。臨終前,她囑托友人王守義將她的遺作運回中國。潘玉良畫室中留存的4000余件作品和個人物品先被運往巴黎中國大使館,1984年被安徽省博物館(后更名為安徽博物院)收藏,直至今日。

中國現代美術開風氣的先驅之一

令人欣喜的是,以安徽博物院為軸心,潘玉良及其作品的影響力逐漸從這里往外發散。今年3月至5月,由重慶中國三峽博物館和安徽博物院主辦的“關于愛的‘情書’——潘玉良的繪畫世界”展在重慶中國三峽博物館舉行。而由江蘇省美術館和安徽博物院主辦的“月是故鄉明——潘玉良藝術作品展”目前正在江蘇省美術館舉行。此外,由安徽博物院主辦的“潘玉良美術作品展”也正在安徽博物院展出。

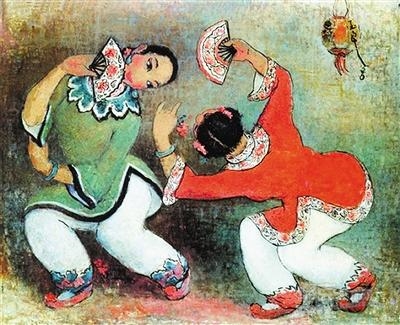

作為20世紀美術史上最具影響力的女性藝術家之一,潘玉良的作品富有強烈的民族特色和濃郁的時代印跡。她以油畫著稱,其彩墨、白描也獨具功力。同時,她還涉獵雕塑、版畫的創作。在極其艱辛的藝術實踐中,堅持“合中西于一冶”的繪畫理念,彰顯出其作品的獨特魅力。盡管如此,但她迄今要獲得應有的藝術地位和成就上的廣泛承認依然困難不小。對此,廣東時代美術館策展人蔡影茜坦言,一方面,官方美術館展示機制當中,潘玉良及其畫作并不屬于主流,我們只能接觸到安徽博物院館藏4749件潘玉良作品中的極少部分;另一方面,在網絡上搜索“潘玉良”的結果,絕大部分與基于她生平的影視劇有關,她內容豐富的年表和履歷,往往被精簡為戲劇化的寥寥數語,對她的生平和藝術價值的認識并無裨益。

“在基本由男性美術家構成的早期中國現代美術舞臺上,潘玉良的存在格外突兀,卑微的身世來歷、女性的身份方式使她在這群人中顯得另類。”華南師范大學文學院教授姚玳玫在接受深圳商報記者采訪時表示,在20世紀20至30年代中國美術活動的特定格局中,潘玉良是一位奇特的人物。所謂奇特,指她身為女性憑借卑微的出身和近乎文盲的知識準備,有意無意地闖進20世紀上半葉中國美術神圣的領地。她以近10年(1919-1928)國內國外刻苦求學的履歷,以獨具的天資、強烈的自我拯救意識和充沛的藝術激情,躋身于原本不該屬于她的這一時期中國美術的前沿地帶,成為中國現代美術開風氣之先的幾位先驅者之一。

一生都在畫自己畫女人

裸體畫,可以說是潘玉良藝術的一個重要標識,而這也為她帶來許多爭議。姚玳玫介紹,據說,潘玉良進入上海美專后首次公開展出的作品是以自己為模特兒而畫的一幅裸體自畫像。在人們對身體尚諱莫如深、上海美專因啟用女體模特兒、學生習作展因展出人體素描而招來各方非議的當時,潘玉良這一舉止是石破天驚而且耐人尋味的。“這位文化程度不高、在世上除了‘我’一無所有的女子,開筆之初,便以‘自我’作為藝術表達的角度和起點,極有意思。”姚玳玫認為,除自畫像外,潘玉良一生中畫得最精彩的是女子肖像畫和女人體畫,那是她自我表達的另一種延伸。蘊含著她對女性性別角色的理解,對女性生命微妙之處的把握,鏤刻著她自我生命的印痕。

記者了解到,潘玉良的人體畫在藝術品拍賣市場上多次得到認可。在西泠印社2006春拍上,潘玉良的《非洲裸女》成交價達902萬元,據稱是當時整個西泠印社春拍的最高價格。在北京保利2012年春拍的“二十世紀早期中國油畫”專場上,潘玉良的《非洲女人》以747.5萬元成交,成為全場之最。在保利香港2014年春拍的“中國及亞洲現當代藝術”專場上,潘玉良的《窗邊裸女》以2000萬港元起拍,最終以3450萬港元成交(加傭金),刷新了潘玉良個人世界拍賣紀錄。

“潘玉良一生都在畫自己、畫女人。她文化程度不高,沒有因襲的文化負擔,沒有故作高深的形式招式,潘玉良的畫面充溢著一種‘無邪的赤裸’,一股‘蠻性’,一種赤子般的單純、真誠和坦然。”姚玳玫說。值得注意的是,20世紀80年代吳冠中在回憶潘玉良時曾講到:“她的畫比較大膽,她不在乎別人的眼光。”在姚玳玫看來,潘玉良的人體畫充盈著那種“無邪的赤裸”的氣息。“人物身體可以是美的也可以是丑的,它有權利保持自己的原樣。潘玉良本人長得并不美,她沒有為自己潤飾,她用高度寫實的筆法為自己畫像,于其中透出自信和坦然。”也因此,誠如姚玳玫所言,作為一個出身低微的女性,潘玉良不屈不撓,以藝術為支點,撐起自己的一片天空。“藝術上,她忠實于自我生命體驗,以自畫像為主要構型方式,形成自己的形象序列,在眾多的男性同行中脫穎而出,自成一格。她的畫面充滿自憐、自愛、自守、自強的氣息,充滿‘自述’的意味,那是她對自我生命的嘆息和承擔。”