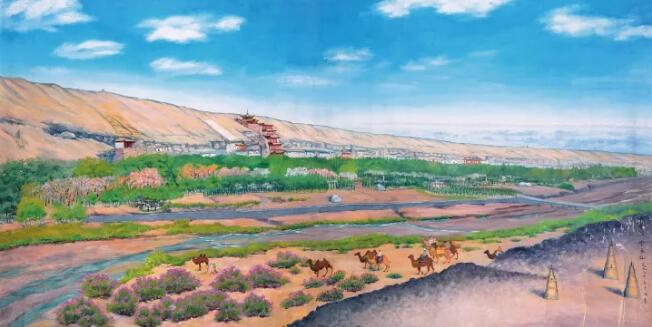

常書鴻、李承仙敦煌春天

1993年作

布面油畫

191.5×372cm

估價:RMB3,500,000-4,500,000

常書鴻史詩級巨著《敦煌春天》即將登陸中國首個20世紀藝術夜場,這幅作品不但是市場中可見常書鴻尺幅最大的油畫,更是他一生致力于敦煌研究成就的結晶,也是他藝術理念與精神財富最集中的體現。

一生堅守,大漠春風

常書鴻先生擅長油畫、敦煌藝術研究,是一位學者型畫家。1932年畢業于法國里昂國立美術學校,1936年畢業于法國巴黎高等美術專科學校。誠如日本著名學者池田大作所說,作為畫家,在中國近現代史上放棄繪畫之路而去敦煌的,唯獨常書鴻一人。業已功成名就的他,在海外看到莫高窟照片,毅然放棄一切優越條件,堅持回國,50年如一日,“將大半輩子交給了敦煌”。

常書鴻在敦煌寫生

90年代初,將近耄耋之年的常書鴻先生抱恙住院,卻一直沒有停下手中的畫筆,并在1993年8月,堅持完成了《九十春秋——敦煌五十年》回憶錄。固然大漠高寒干燥,邊疆沙大風急,在敦煌的艱苦歲月,還是給老先生的一生留下了深深的烙印,大量的財富和珍貴的回憶。

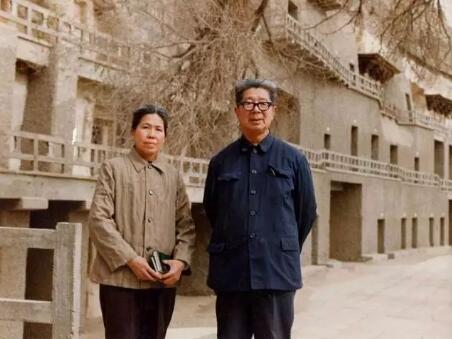

常書鴻與李承仙在敦煌

春日氣息,朗潤蜿蜒

本件《敦煌春天》即是與夫人李承仙合作,創作于此年。雖有詩云:春風不度玉門關,但在常先生的筆下,春天不僅是一個季節,更是一個訊息,一種氣質。朗潤高遠的晴天白云下,是敦煌綿延千里、溫暖柔和的橙色沙丘。青綠的溪流已經解凍,涓涓淌在峽谷之中,在日光照射下,閃動著粼粼的波光,在靜態的畫布上,竟仿佛有了動感。蔥翠的林帶蜿蜒舒展,暗藏粉白橙黃的花樹和住宅人家。零星的牧人與駱群,在開著紫花苜蓿的沙地上悠閑漫步,生動有趣,令觀者仿佛能夠呼吸到北疆初春舒爽干燥的空氣。而遠處的敦煌莫高窟,又為這里披上了一層人文歷史氣息的色彩,使敦煌變得更加神秘迷人了起來。

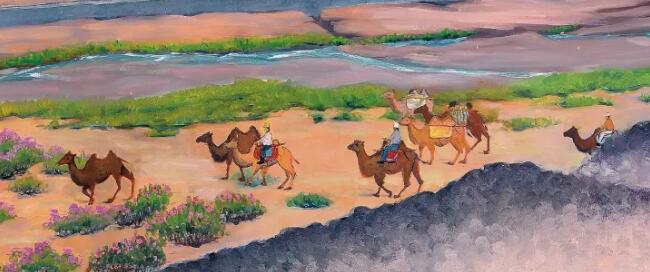

敦煌春天(局部)

整幅畫面色彩濃麗,明確大膽,卻通透干凈,前后色彩的虛實關系,突出了戈壁的空間感,體現了敦煌的廣袤無垠。草木用了全畫飽和度最高的綠,透著北國之春特有的勃勃生機,橙黃沙丘的陰影使用了補色紫灰,細細看去還有一層影影綽綽的灰綠,具有層次感,變化豐富,細膩耐看。可以猜測,這樣明艷的色彩,是受到了敦煌壁畫藝術的直接影響的體現。同時值得注意的是,從山丘明顯的輪廓線來看,常書鴻在處理這幅畫作之時,十分注重線的表達。這也是對中國民族藝術的傳承。

敦煌春天(局部)

堅守傳統,傳承財富

這幅畫之所以能夠撼動人心,在于塞外雖沒有江南春雨杏花溫存婉致,但遼闊里內蘊柔和,蒼茫中暗藏希望,流淌著最真、最純的生命力和感染力。郁郁蔥蔥固然美麗,卻顯得不如黃沙中一點翠色令人驚喜。困苦之中的堅持和倔強,最是令人嘆服感動——這既是戈壁草木的可貴精神,亦是常書鴻先生一生的寫照。在西方文化猛烈沖擊的上個世紀,當其他仁人志士都在致力于以西改中之時,常先生卻能看到中國傳統文化那些寶貴的財富,并用一生去保護堅守屬于民族的尊嚴。他正是這大漠里的和煦春風。

編輯:江兵