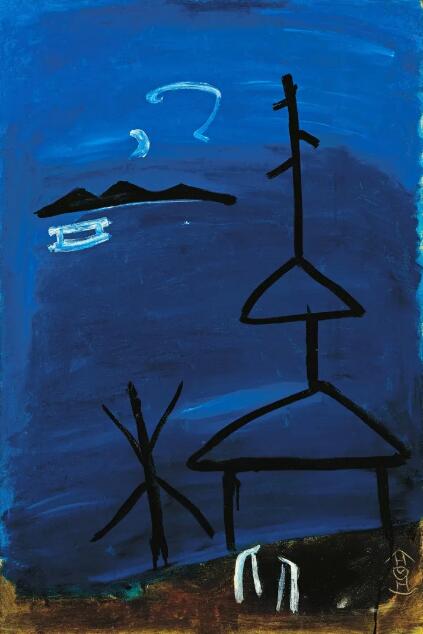

作為20世紀中國油畫的早期拓荒者之一,丁衍庸在油畫“本土化”與中國傳統繪畫現代化道路上起到了重要的啟示性作用。由20世紀夜場釋出的《藍色風景》是丁衍庸最為重要的代表作品之一,于2003年臺北國立歷史博物館的“丁衍庸的繪畫藝術”展出并收錄于展覽的畫冊之中,是丁衍庸中西匯融思想的巔峰體現。

丁衍庸藍色風景

布面油畫

90.5×60.5cm

發表:

《意象之美:丁衍庸的繪畫藝術》,P131,國立歷史博物館,2003年8月出版。

展出:

意象之美:丁衍庸的繪畫藝術,國立歷史博物館,臺北,2003年8月5日-9月21日。

來源:

1、畫家家屬丁露茜舊藏;

2、佳士得香港2006年春20世紀中國藝術專場Lot198。

估價:RMB4,500,000-5,500,000

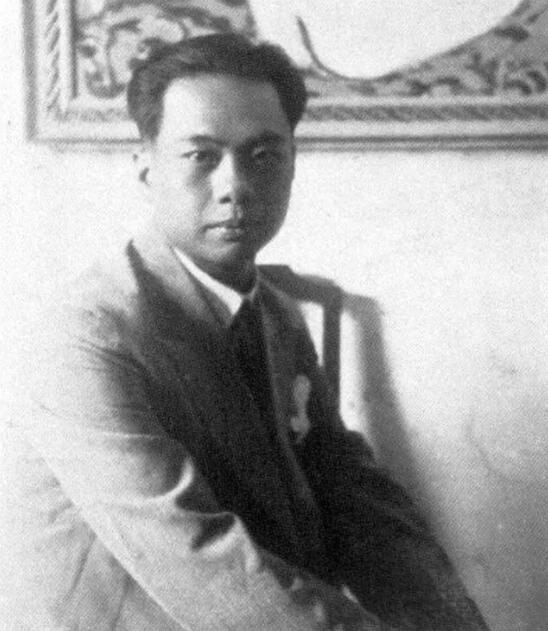

1902年,丁衍庸生于廣東茂名,18歲時便和當時的萬千知識分子一同,積極投身赴洋留學的潮流。次年即考入東京美術學校就讀西畫科,油畫創作受到印象、后印象和野獸派的極大影響。學成后丁衍庸回國任教,在蔡元培的支持下,與陳抱一等創立中華藝術大學,不僅大力推進、傳播西畫教育,更組織參與多次展覽,帶動并影響了一批批萃萃學子的藝術求學思潮與創作理念。

丁衍庸二十年代后期于上海

歸國初期,丁衍庸曾以“東方馬蒂斯”之姿稱譽藝壇,野獸派所包含的中國畫精髓在丁衍庸的油畫創作中得到充分顯現:色彩強烈,生動又富有神韻,線條在充滿情感的同時兼具強烈的運動感;在這一時期的教育工作與藝術活動實踐中,丁衍庸逐漸對以八大山人、石濤及金農等為代表的傳統繪畫產生極大興趣,稱八大山人創造出一種“新藝術典型”的直觀簡約主義,類物象形,立言盡象,為此,他不斷搜集傳統藝術作品,深化對傳統文人畫的理解,使油畫和國畫齊頭并進,作品風格獨樹一幟,自成一家。

丁衍庸的晚年創作受到國畫和篆刻的影響,不僅著手實踐篆刻藝術,更將金石古文融入油畫創作,同時借鑒原始陶器繪畫和巖畫風格,于國畫中開辟新境,無論在筆法還是在用色上均要求精簡,用簡單化和平面化的色彩來突顯線的主體地位,使創作具有生拙而有力的古樸風格,脫化成型,稚拙不羈。

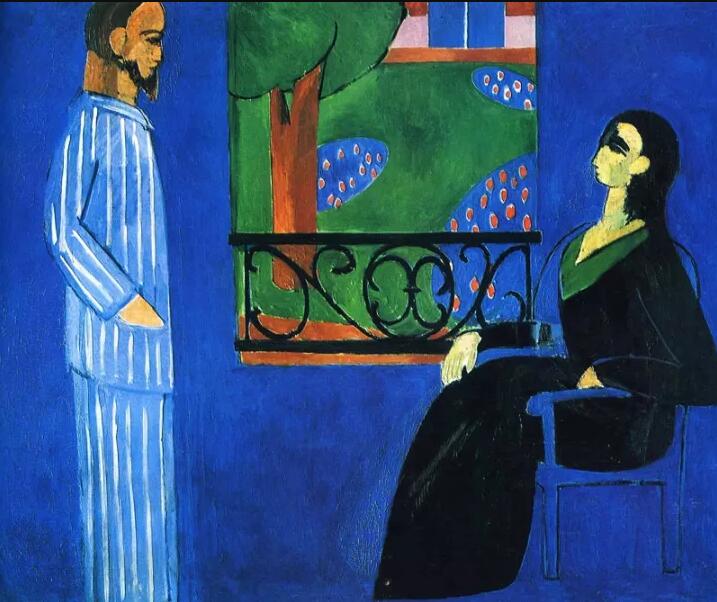

馬蒂斯作品《對話》

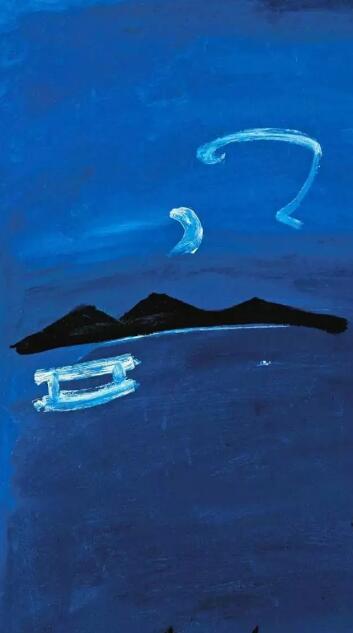

《藍色風景》由畫家家屬丁露茜女士深藏多年,曾參展于2003年臺北國立歷史博物館舉辦的“意象之美?丁衍庸的繪畫藝術”大展之上,并收錄于同名畫冊之中。畫面以簡括的筆法描繪出韻味獨具的堤岸風景,筆觸闊大道勁,帶有八大和齊白石的風格面貌,筆墨老辣,帶有強烈的金石韻律。

丁衍庸十分重視線條的表現力:“我從來不把素描看成是獲得熟練的一種特殊的訓練方式,而把它當做描述心境和表現內在的感情的一種手段,并且是一種精心簡化后,使表現具有自發和單純性質的手段,它能夠流利直接地對觀者的心靈講話”;而畫面中遠山、近樹與房屋的線條與右下角模仿國畫印章的款,則展現了丁衍庸多年的篆刻功力與美感。

丁衍庸藍色風景(局部)

在用色上,《藍色風景》設色十分鮮明,藍色背景與黑白線條帶來強烈的色彩效果,丁衍庸認為,油畫和水墨畫存在著作畫材料、藝術語言、關照方式的不同,但“在畫家的藝術思想、意境營造和形象塑造上說,后者乃是前者的發展”,為此,他在畫面中采用馬蒂斯在“藍色時期”的慣常表現,用大面積的藍色突顯出稚拙而有力的筆意,概括的造型、流暢的線條和自由空間的處理,都使本件作品和此前的同類畫作相比,顯得更為抽象樸拙而富有哲思,以強烈的個性和獨特的人生歷練,跨越了民族和東西文化的差異,締造出獨特的油畫新風。

丁衍庸相信中國現代藝術的革新在于回歸原始,他以西方野獸派的眼光重新審視本土文化,以單純、率真的個性啟發著觀者的思維創造力,用融合了篆刻古拙純真風格與中國書畫線條趣味的油畫創作,走出一條跨越東西、游戲古今的嶄新藝術路徑。

編輯:江兵