從早期的“天書”創作,到后來的“新英文書法”,近年的“地書”以及多媒體動畫“漢字的性格”,包括山水畫中的文字,還有“新葡文書法”,知名當代藝術家徐冰數十年的藝術創作始終與文字相關。11月8日起,澳門藝術博物館舉辦的“徐冰的文字”特展將呈現徐冰幾十年來的一系列文字創作與思考,其中不少作品是首先亮相,這也是徐冰近年來最大的個人展覽。

徐冰在澳門藝術博物館展覽現場

徐冰在接受“澎湃新聞·藝術評論”對話時表示,“我要做的工作其實是不是藝術并不重要,我之所以專注于文字創作,是想發現中國傳統中那些未被發掘的,我希望我的作品可以改變人的思維,而且這是平易近人式的,而非假大空式的。”

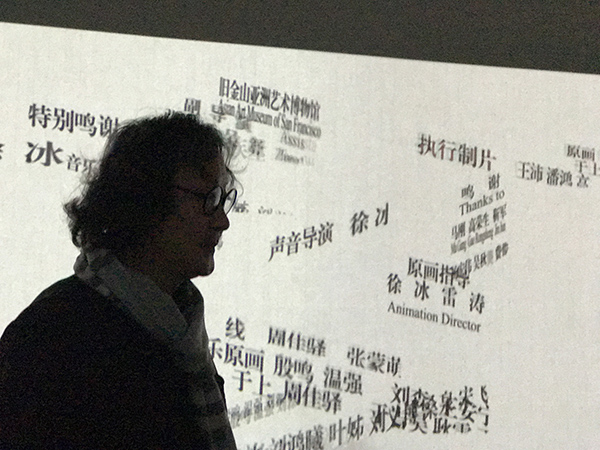

徐冰有些孤獨地站在澳門藝術博物館展廳巨大的投影屏幕前,身后是一片跳動的文字,毛筆,以及潑灑的墨線。

那是他的多媒體文字作品《漢字的性格》,也是他這幾十年文字創作歷程與對文字創作反思的巨大投影,也從漢字的緣起到《天書》、《地書》直至文字符號的變異等。

澳門藝術博物館從11月8日起推出的“徐冰的文字”展覽,集結多件徐冰歷年具代表性的大型裝置作品,分布于藝博館三層展區,展示面積達1350平方米,讓徐冰的文字為觀眾帶來不可名狀的視覺沖擊。

“我個人與文字的特殊關系,與我母親在北大圖書館學系工作。她工作忙,經常是他們開會,就把我關在書庫里。我很早就熟悉各種書的樣子,然而那時也看不懂。這也是后來為什么我的藝術總是與文字糾纏不清的原因。文字是人類文化概念最基本的元素,觸碰文字即觸碰文化之根本,對文字的改造是對人思維最本質的那一部分的改造,歷代統治者都深諳此道。建立政權,做百代圣人,先要做事就是改造和統一文字。這種改造是觸及靈魂的。”徐冰說。

徐冰1955年生于重慶,生長于北京。1981年畢業于中央美術學院版畫系并留校任教,后到國外。八十年代末他推出由偽漢字制作的作品《天書》,到了美國后又以漢字筆劃、間架書寫英文,開始“英文方塊字”的創作,并于1999年獲得美國文化界最高獎──麥克.亞瑟獎(MacArthurFellowship)。2008至2014年曾任中央美術學院副院長,現擔任該學院的教授及博士生導師,工作、生活於北京和紐約。其作品經常在世界各地重要美術館及藝術機構展出,威尼斯雙年展的策展人奧奎(OkwuiEnwezor)曾如此評價他:“徐冰是一位能夠超越文化界線,將東西方文化相互轉換,用視覺語言表達他的思想和現實問題的藝術家。”在徐冰三十多年的創作生涯中交織生長著多重線索,其中最重要的是圍繞“文字”展開的研究和創作──文字既為徐冰的創作提供了資源,又是他創作的主題。從1970年代創辦《爛漫山花》雜誌開始,徐冰對漢字的興趣同時表現在“形”與“意”,至今他的藝術創作方法均循著這兩個方面形成和展開。因這一系列作品的日常性和敞開性,人們對其作品藝術形態的討論從始至今一直持續,范圍從藝術、文化擴展到對當今世界。

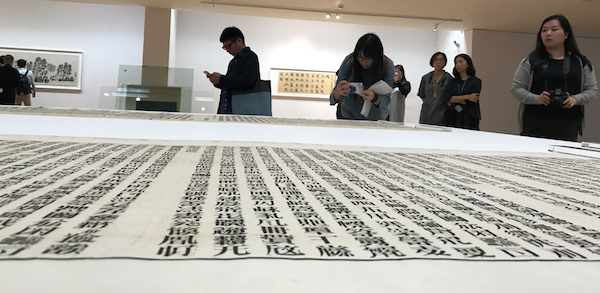

展覽現場,《天書》

此次展出作品分為兩大類,包括(一)創作:《天書》、《一個轉換案例的研究》、《英文方塊字》、《地書》、《文字寫生》、《〈木林森〉計劃》森林系列–IV、《芥子園山水卷》及《漢字的性格》等各個系列,它們形成了以文字為主體的徐冰創作之完整線索;(二)相關草圖、資料、小型作品等:《爛漫山花》、《后約全書》、《文盲文》、《遺失的文字》、《猴子撈月》、《鳥語》、《魔毯》及《生活雜志“抽象的文章”》系列等。當中部分展品此前甚少展出。

展覽現場,《天書》

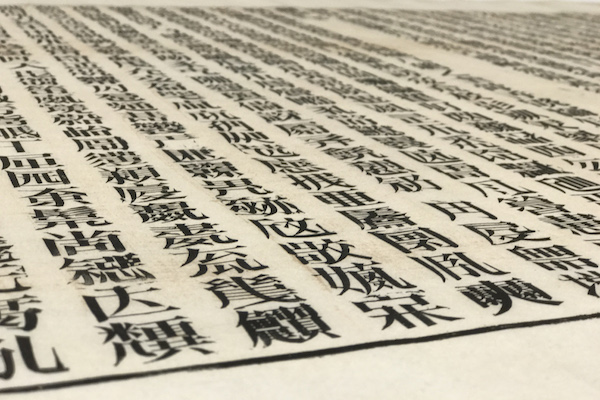

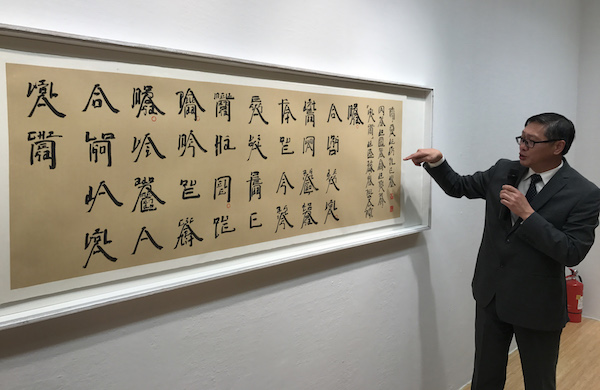

其中,《天書》為四本一套的核桃木盒裝的古籍設計版式。那是20多年前徐冰堅持自創自刻的4000多個偽中文字,并印制了這部邏輯結構嚴密卻無人能讀懂的《天書》。此外,應澳門藝術博物館之邀,徐冰特別為此次展覽創作新作品,即用英文方塊字的方式,首次以葡萄雅文書寫寓居澳門的葡萄牙詩人庇山耶的《中國琴》部分詩句。

展覽現場,澳門藝術博物館館長陳繼春介紹徐冰的萄文書法作品

澳門藝術博物館館長陳繼春認為,徐冰《天書》所構成的“文字空間”,所用的“字”使人想見“西夏文”的造型,但與之卻沒有多少關係。此作品既吸引求知的人,又使之無法完成閱讀動作,讓天壤間無人讀懂。作品委婉地提示人們對“文化”的警覺;或許,跨界是為了更好地回應時代的召喚。

徐冰昨晚在澳門藝術博物館的媒體展覽專場表示,“我其實對觸碰文字充滿了敬畏,也夾雜著調侃;在戲弄的同時,又把它們供在圣壇上。它們有時給你一張熟悉的臉,你卻叫不出它的名字,它們經過偽裝,行文間藏著埋伏。有些很像‘文字’卻不能讀(《天書》),有些明明不是文字卻誰都能讀(《地書》)。這些異樣的‘文字’有著共同之處:它們挑戰知識等級,試圖抹平地域文化差異。通常文字通過傳意、表達、溝通起作用,我的‘文字’卻是通過不溝通、誤導、混淆起作用。在概念的倒錯中,固有的思維模式和知識概念被打亂,制造著連接與表達的障礙,思維的惰性受到挑戰。在尋找新的依據和渠道的過程中,思想被打開更多的空間,警覺文字,找回認知原點。我希望的是啟發人的思維。”

展覽發布會現場,徐冰(左二)與策展團隊

對于當下的一些當代藝術作品,徐冰說:“我不太喜歡故弄玄虛。我過去對當代藝術特別有興趣,出國也是想了解當代藝術是怎么回事。當時,我們對西方當代藝術其實還不怎么了解,國內的信息量太少。到國外后,我一直在思考怎么樣才能夠跟這個系統發生關系。但直接參與進它們的當代藝術領域之后,我發現他們有很多問題,并且這些問題很多時候被權力、金錢和暫時的繁榮遮蔽了,很多人是沒有意識到的。我不喜歡一些當代藝術的一點就是它有點故弄玄虛,一味追求觀念性和哲學性,忽視了藝術形式因素的表達,于是在意義上就難免假大空。我希望我的作品是平易近人的,藝術的真誠非常重要。”

陳繼春認為,中國漢字是傳統視覺符號,其結構原則規限出文字與圖像之間的特殊關係。在徐冰的藝術創作中,對“方塊”的漢字的解構和轉換,進而表達文字與文化,文化與人的關係,展現傳統藝術符號的現代意義。“中國傳統文化因素在徐冰每分、每寸都經過悉心考量的裝置作品《鳳凰》中依然可見,其外觀富有中國民間工藝的拙樸感;至于其在磨砂玻璃后面用乾樹枝、泥土和棉絮等綜合媒材,再透過燈光,從而組成具中國山水畫韻味和意境的《背后的故事》……徐冰的藝術沒有如其他人一般遠離‘中國性’,而是以中華文化為主體的。或許,我們可以追問,這不是對中華文化自信的表現?”

策展人馮博一與王曉松介紹說,此次展覽不僅讓觀眾近距離欣賞到徐冰這位知名當代藝術家的重要創作,更通過展示對作品的處理的“思想碎片”或“小品”,讓人們了解藝術家語言轉化的邏輯和方法。

為讓公眾從多角度欣賞展覽,展覽還設置閱讀區,陳列二十多本關於徐冰的藝術展覽、研究和個人寫作的公開出版物,供觀眾翻閱和研讀。另一方面,藝博館亦舉辦一系列配套活動,包括“徐冰的文字:對談”專題座談會、藝術家與策展人導覽會、“版畫與書藝相遇”演示、“傳統線裝畫之美”工作坊、“徐冰的文字”兒童團體工作坊以及“文字大發現──發現徐冰”等。

編輯:江兵