自“互聯網+”模式于2015年始風行國內,文物藝術品拍賣也緊追潮流。然而,在過去的兩年多時間里,不管是從業外涌進的各類平臺,還是業內的突破傳統,似乎都只是讓文物藝術品的網絡拍賣停留在表面的熱鬧,而不見“互聯網+文物藝術品”真正有機融合的理想模式;然而大勢所趨,網絡拍賣又是個不得不深入研究的新興領域。

2016年的“井噴現象”

在9月7日開始延續至11月30日的北京市第五屆“金秋文物藝術品拍賣月”活動期間,北京市文物局將組織北京翰海、中國嘉德、北京中漢、北京匡時等12家在京拍賣行舉辦現場拍賣19場、網絡拍賣23場,囊括瓷器玉器、古典家具、文房清供、書畫珍品、西洋古董五大種類、6萬余件/套拍品。

頗為業內外關注的是,今年的“拍賣月”期間網絡拍賣已占總拍賣場次的55%,而這也是“拍賣月”自2013年創辦以來,線上拍賣會數量首次超過線下拍賣。

由此不難發現文物藝術品網絡拍賣發展的強勁勢頭。

自從藝術品電商模式于2013年前后走紅國內——當年8月亞馬遜開通在線藝術品銷售平臺之后,引發國內的淘寶、蘇寧易購、國美在線等電商平臺紛紛涉足藝術品交易,其中如淘寶、蘇寧易購等平臺則直接選擇了在線拍賣的模式;尤其隨著“互聯網+”自2015年開始風靡社會各領域,傳統的文物藝術品拍賣公司涉足網絡拍賣的步伐也越來越快,并在2016年出現井噴現象。

另外值得一提的是,由于網絡拍賣的快速發展,2016年4月25日,我國首部規范網絡拍賣活動的國家標準——《網絡拍賣規程》,由國家質檢總局、國家標準委批準發布并于2016年11月1日正式實施,也進一步增強了文物藝術品拍賣公司“落地”網絡拍賣的信心,更促成了一大批企業在網絡拍賣領域的“試水”。

正因“互聯網+”和法規出臺的合力效果,2016年秋拍自然成為諸多拍賣公司嘗試文物藝術品網絡拍賣的集中爆發期。中國嘉德于2015年自行研發、于2016年秋拍在24個專場開通實時網絡拍賣。2016年10月,西泠印社舉行首屆網絡拍賣,總成交額超過1500萬元,總成交率達90%。當年12月,北京保利推出“常君實舊藏信札”專題網絡拍賣,全場168件拍品最終成交157件;而早在2013年5月,北京保利就曾與藝典中國合作在淘寶網推出“傅抱石——傅氏書畫作品專場”在線拍賣。

據不完全統計,在2016年秋拍期間,除中國嘉德、西泠印社、北京保利外,北京翰海、北京匡時、北京榮寶齋及榮寶齋(濟南)、北京東正、保利華誼(上海)、中貿圣佳、上海明軒、上海天衡等數十家傳統拍賣企業嘗試了實時網絡拍賣。

而北京誠軒,“是在2014年至2016年間正式開始將網絡競投立項,并與相關的技術公司洽談細節,如何構建網絡競拍后臺等。”北京誠軒拍賣有限公司總經理高虹告訴記者,2017年春拍時,誠軒自己搭建的網絡拍賣正式上線,第一次“試水”運行。

對于試水效果,“按照我們的保守估算,還算不錯。”高虹表示,“因為是第一次嘗試,后臺以及現場都還在配合調試,前期的宣傳和推廣并沒有大面積的覆蓋,只是在郵品專場同步開設了網絡競投渠道。就注冊用戶和交付押金的比率來看,在我們的客戶中,還是有很大一部分對網絡競投感興趣。目前,誠軒仍然在一步步完善網絡競投的搭設構建,計劃在2017年秋拍時能夠同步上線更多專場的網絡競投。”

其實,“不錯”或者“滿意”,幾乎是各家拍賣公司對首嘗文物藝術品網絡拍賣的普遍感受。如中國嘉德國際拍賣有限公司董事、總裁胡妍妍介紹經驗時說:“讓客戶通過互聯網直接把它的競買需求傳遞到拍賣師,保護客戶私密性的同時讓客戶掌握出價、競價的主動權,實時同步,如同親臨現場,取得了非常好的反響。”

熱鬧表象凸現自身“瓶頸”

有了2016年的良好開端,網絡拍賣于2017年春拍期間則在各家拍賣公司繼續發力。如在中國嘉德今年的春拍中,網絡拍賣實現了530萬元的競投金額。所以,胡妍妍在今年8月舉行的“2017第四屆中國文物藝術品拍賣國際論壇”上表示:“未來我們還將關注新技術的發展,希望新技術能夠推動我們這個古老行業的發展。”

同在今年8月,西泠印社舉辦首次網絡夏季大拍,并最終以總成交額3000萬元收官。“這是首屆網拍成交額的近兩倍。”西泠拍賣文宣部經理馬駿告訴記者,“所以,西泠決定每年的網絡拍賣設有夏拍、冬拍兩大場,來補充傳統的線下春、秋兩場大拍,再者還有每月月拍以及契合節氣、節日的節慶拍。”

緊隨各大拍賣公司的步伐,國內諸多中小型拍賣企業也愈加熱衷文物藝術品的網絡拍賣,并通過各種形式來“試水”。如在9月21日,由廣東省拍賣行有限公司參與的“廣東拍賣在線——當代藝術品專拍戰略合作項目”正式啟動。據廣東省拍賣行有限公司總經理雷敏介紹,他們是在意識到藝術市場的資源配置正在發生變化的前提下,及時開通了“廣東拍賣在線”平臺,并在充分整合線上和線下藝術品資源的同時,與藝術廣東·當代藝術博覽會以及廣州感知文化藝術發展有限公司強強聯手,共同推動“廣東拍賣在線——當代藝術品專拍戰略”向縱深發展,從而為當代藝術打造生存和發展的空間。

當2017年春拍結束,業界在回顧和研究市場表現的同時,也給予網絡拍賣高度的關注。此中最為突出者,便是于8月19日在上海舉行的“2017第四屆中國文物藝術品拍賣國際論壇”上,活動主辦方邀請佳士得高級副總裁約翰·卡魯索發表《古老行業&互聯網:網絡拍賣的未來》的主題演講,既讓國內拍賣界產生共鳴,又開闊了新視野和新思路。

業界普遍發現,文物藝術品的網絡拍賣雖在各家拍賣公司越來越受歡迎,但進展較慢的同時,效果也差強人意。因為對比今年春拍期間文物藝術品的總成交額和網絡拍賣成交的占比,多數拍賣企業分場漸次開展網絡拍賣,便不難發現問題之所在。

以中國嘉德為例,2017年春拍總成交額約29.4億元,但網絡拍賣只實現了530萬元的競投金額。另以西泠印社為例,其今春拍賣的總成交額為13.04億元,而網絡夏拍的總成交額是3000萬元……正如中國拍賣行業協會副秘書長歐陽樹英所感慨:“如今雖有很多拍賣公司在運用或者介入文物藝術品的網絡拍賣,但只是覺得表面挺熱鬧,實際到底能為文物藝術品拍賣提供多大的幫助,發揮多大的作用,贏得多少新買家,效果還真不太明顯。換句話說,理論與現實之間的距離還是很大的。”

資深藝術評論人、《新民晚報·藝術評論》主編林明杰也認為:“文物藝術品的網絡拍賣在國內其實很早就有,我記得是在2000年6月,嘉德在線開通,算是國內首開藝術品網絡拍賣的。后來也有一些經營藝術品或古董交易的網站甚至是一些想來做這方面業務的其他網站,也都嘗試過。但不管是專業的網站平臺還是拍賣公司,文物藝術品的網絡拍賣發展到現在,也沒有做得很好的。”

分析原因,歐陽樹英認為,當下的文物藝術品網絡拍賣僅僅是利用互聯網科技完成了競價從線下到線上的平移,而且只是對“競價”單點功能的利用,所以也只是享受到了“互聯網+”的淺層次優勢——便捷快速、范圍不斷擴大等,以至于各家拍賣企業“試水”網絡拍賣的積極性并不高,大多為形勢所迫,而非主動介入,進展自然緩慢。而林明杰則認為:“藝術品交易尤其是拍賣有它極強的專業性和特殊性,所以行業外的網絡平臺雖然有技術、有人才、有資金但不專業;拍賣公司雖然專業但沒實力,而且以往其他平臺在此領域出現的問題并未在拍賣公司這里得到很好的解決,大家又沒有形成優勢互補,效果自然難有預期的紅火。”

深圳收藏家趙粵茹此前曾瀏覽過幾家拍賣公司的網絡拍賣,但因對方提供的圖片信息不準確,讓其補充圖片后仍然發現拍品有其他問題。“然后我就興趣不大,沒有再參與了。”趙粵茹說,“其實,如今的網絡拍賣在支付方式、物流等方面都挺成熟的。但為什么熱不起來呢,還是有它的局限性或瓶頸。”

三大局限是趙粵茹感受最為深切的。首先是拍品信息量的提供是否充足,最主要是拍品圖片的信息量是否能滿足所有競買人的需要。對此,她建議,可在網絡系統中設置專門的“拍品咨詢員”,其職責便是專在拍賣之前向意向競買人提供其欲知的所有拍品信息。其次是如何建立透明的交易體制。“其實說白了,就是擔心網絡上的托兒太多。”趙粵茹說,“雖然線下拍賣也不能杜絕此類現象,但畢竟線下的競買保證金數額大,相對來說門檻比較高;而且拍賣現場是一個相對封閉的環境,每件拍品的拍賣時間短,拍賣現場的情況也是比較清楚的。而網絡拍賣則不同,門檻較低,比較容易暗箱操作;每件拍品設定的拍賣時間往往較長,一般都要一兩天,比較耗費精力和時間。所以參與競拍的興趣不大。”再次是當下的網絡拍賣也還只是線下現場拍賣的一個補充,也大多還停留在小圈子中進行,所以并未真正發揮它時空相對開放的優勢。

客戶年齡段的細分化

盡管當下各家拍賣企業的“網拍”仍非實際意義上的“網紅”——更多是與春秋大拍現場同步實時的網絡競投,但通過對多年經驗的總結、對其他平臺成果的借鑒,文物藝術品網絡拍賣的客戶畫像和拍品特征在逐漸清晰。

從2000年嘗試藝術品在線交易至2015年增加藝術品在線拍賣的“趙涌在線”,雖然目前也只針對書畫、文玩和當代藝術開通網絡拍賣,此板塊每年的業績也不到“趙涌在線”全年交易額——10億元的5%;但“趙涌在線”對文物藝術品網絡拍賣的研究卻頗為深入。

“趙涌在線”及“泓盛拍賣”創始人趙涌告訴記者:“目前,‘互聯網+’對文物藝術品拍賣只是概念的影響比較大,對底層拍品的影響較大、頂層的影響較少,拍品大多為藝術品而非可流通的文物。大概與15年前的預料一樣,也同藝術品的其他網絡交易形勢一樣,會向平民化、群體化、生活化的方向發展,小群體的文物藝術品不太適合‘互聯網+’模式,而且越是高端的轉型越難。”

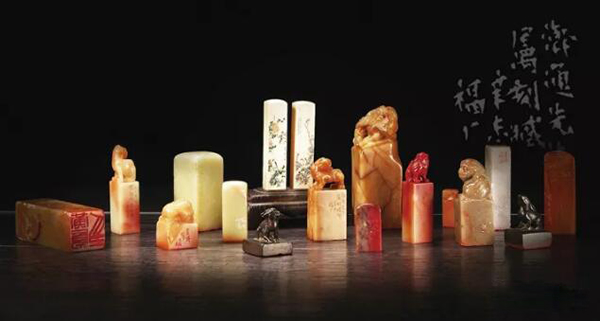

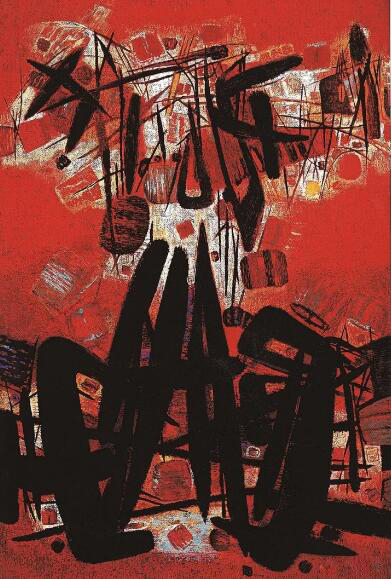

研究西泠印社舉行的兩場網拍不難發現,文物藝術品網絡拍賣的發展趨勢確如趙涌所言。“從拍品種類來看,西泠網拍延續了線下大拍的傳統優勢門類,并對其進行創新和細分。”馬駿介紹,“一方面是常規的、傳統的收藏門類,如書畫、信札、印章,以同一上款或者傳承有序的拍品為主;另一方面,開設一些線下市場中被長期忽略的,比如攝影、版畫、當代陶藝、茶道具、中外名酒等,這些拍品往往更富有生活的氣息。‘讓藝術融于生活’這一理念在網拍中得到更好的延伸。”

就客戶而言,馬駿說:“客戶年齡段也發生了較明顯的變化,‘70后’‘80后’的買家開始加入網拍并迅速崛起,他們對藝術品有很高的審美,并且有自己的理解,對藝術品的消費需求也是隨時隨地的,并且能夠快速適應各種消費渠道。網拍對于他們而言可以是每個月的一次期待,更可以是一種習慣;相比春秋大拍,網拍的周期更短、傭金更低、拍品更生活化,適合從未涉足藝術品收藏的藝術愛好者以及把藝術品作為消費品的生活家。”

回看約翰·卡魯索在《古老行業&互聯網:網絡拍賣的未來》中介紹佳士得的網絡拍賣:“在線的買家,平均年齡是20到35歲之間,從2015年到2017年,年輕的藏家數量增長92%。但是也不要過于聚焦年輕的人群,數字化渠道在所有的人群當中都是起到非常重要的作用,65歲以上的人群當中有93%的人曾經在網上看過佳士得的目錄,而66%的人至少每個月一次瀏覽佳士得的網站……數字化渠道不僅僅是跨越年齡層,也跨越各種不同的拍品門類,這對拍賣公司而言,也要相應地做出改變。”不難發現,國內外文物藝術品網絡拍賣的現狀基本相近,二者在各方面的差距并不太明顯。

競爭中誰主沉浮

有最新數據顯示,中國目前的網民規模已達7.5億;加上文化和藝術消費已逐漸成為當代人品質生活的“標配”;以及蘇富比、佳士得網上交易在2016年的大幅度增長……種種跡象無不在向拍賣業界昭示:網絡拍賣對于文物藝術品交易而言,很有可能是個富礦。正如胡妍妍分析文物藝術品拍賣發展的未來模式和趨勢時,曾梳理出“差異化經營、學術引領、創新驅動、制度完善”四大方向,而創新驅動在她看來是:“在后信息時代依托互聯網大數據的技術,以用戶體驗為核心的行業創新,也是這幾年拍賣行的發展方向。”

但與此同時,由于國內外文物藝術品網絡拍賣的發展方向在逐漸清晰,所以不管是原本就曾涉足文物藝術品網絡拍賣的企業和平臺,還是自“互聯網+”興起后出現的“新兵”,都紛紛將自己的發展方向定在了“藝術品消費”上。為此,業界普遍認為,文物藝術品網絡拍賣領域的激烈競爭也即將而來。

登錄涉足文物藝術品網絡拍賣的三類平臺:網站、APP、微信公眾號,不管是淘寶、蘇寧易購、博寶藝術網、趙涌在線、收藏天下、嘉德在線等,還是微拍堂、閑魚拍賣、華夏撿漏、意外藝術、文物攻略等,都不約而同地將自己的拍品定位在中低價位的藝術品消費上。

9月23日恰值藝加拍賣上線一周年,藝加拍賣聯合創始人&CEO周宇介紹:“由于相對較早地看到大眾文化消費的升級會讓藝術更多走進生活甚至成為一種‘剛需’,再通過對一年的數據梳理和分析,在藝術牽手互聯網大勢下誕生的藝加拍賣,更明確了‘給生活加點藝術,讓藝術改變生活’的發展理念,所以目前入駐平臺的逾4931家商戶,我們組織的27160余場拍賣、推出的74萬余件拍品,涉及傳統藝術品拍賣的書畫、瓷器、雜項、文房用具,但更多是用于審美消費的‘生活器’。”

在西泠印社的網絡拍賣中,“同一上款”因體現了拍品的優質來源,同時勾勒出作者的文化社交圈、或者某一學人學術專題的全貌,既為研究所用,又值得細品細看,所以備受網絡買家追捧。

慶幸藝加拍賣得益于“互聯網+”大勢而快速成長的同時,周宇也向記者坦言,“未來迎接更多的是行業外的平臺在往里沖殺,而行業內又想往外突圍,內地的拍賣公司越來越開放等帶來的挑戰。所以,藝加拍賣的區格便定在了以展覽、活動為基礎的藝術品拍賣商。而微拍堂則依靠純技術的團隊在做大眾的藝術消費;藝典更多是聚焦拍賣會的網絡同步競價;榮寶齋則專注當代青年藝術家的作品展示和銷售……八仙過海,各顯神通吧。”

不過,在林明杰看來,網絡拍賣即將迎來的激烈競爭,不僅會為文物藝術品拍賣營造良好的市場氛圍,而且會深遠影響整個文物藝術品的交易體系。他認為:“各家平臺和企業要想在市場中占有一席之地,必然要做好各項服務,把照片拍到位,各種細節說明白;但更重要的是在新技術和新生態中制定新規則,隨之形成的良好市場氛圍自然會讓文物藝術品交易的發展更快更穩。”

確如林明杰所分析,9月11日,蘇富比便宣布將線上拍賣的買家傭金驟降為零、而實體拍場的買家傭金將分級繼續增加的新規定,從11月1日起生效。這一舉措也在挑動著國內拍賣企業在網絡拍賣上的敏感神經。雖然歐陽樹英不贊成國內涉足文物藝術品網絡拍賣的企業在現階段效仿蘇富比的傭金策略,但她認為“此舉釋放的很多信息值得業界研究”。

“作為國際老牌的知名拍賣服務商,蘇富比的傭金調整幾乎每年都有,但如此看重網上交易,不僅說明它極為看重網上交易的發展前景,也表示它已預測到線上交易即將面臨的激烈競爭,想必做了充分準備、有了相應對策才公布這一舉措,以搶占市場先機;而這一切更有它品牌信譽度高、客戶服務好等雄厚實力的支撐。”歐陽樹英認為,“對于國內的拍賣企業而言,快速發展并不代表著已經成熟或者實力夠強大;在現場拍賣的基礎未穩、服務不完善的現階段,盲目地采用一種看似超前的模式,會讓我們得不償失。如網絡拍賣的系統開發和平臺搭建,是要跟拍賣公司的內部管理系統和流程框架做好銜接和協調,在多層面發揮作用后,零傭金才會是我們更進一步征戰市場的殺手锏。”

面對大勢所趨的網絡拍賣,趙涌現在雖然現在還不明確網絡拍賣到底會怎樣改變文物藝術品交易,但他堅信:隨著國內征信體系的越來越完善,互聯網的交易風險將會越來越低,而它的公平公正性也將越來越明顯;隨之會有越來越多的文物藝術品乃至珍品將由網絡來完成交易。而最終決定誰能勝出的,除了拍品種類、質量和價格外,服務和技術的好壞將成為最關鍵因素。

編輯:江兵